Betreffend die Fähigkeit der aktuellen politischen Weltordnung, die sich verstärkenden multiplen Krisen zu lösen, zieht von Pechmann ein illusionsloses Fazit:

Setzt man … die staatliche Souveränität weiterhin als völkerrechtlich bindendes Prinzip voraus, so ist zu erwarten, dass ein darauf gegründetes Verfahren der Verträge, der Konventionen und Erklärungen, der ständigen Kommissionen und periodischen Konferenzen, der Einrichtung neuer Ober- und Unterausschüsse, der Tagungen und Konvente etc. die Erreichung der gemeinsamen Ziele ad calendas graecas — also am St. Nimmerleinstag — hinausschieben wird. Dieser Verschiebung in eine solch “schlechte Unendlichkeit” widerspricht jedoch schlagend die wissenschaftlich wohl fundierte Einsicht, dass die Zeit drängt.Das Souveränitätsprinzip, so die Schlussfolgerung, hält heute vor der Vernunft nicht stand.Es enthält nicht die Lösung der Zukunftsprobleme, sondern ist selbst das Problem.

(Sämtliche Auszüge aus Alexander von Pechmann, Die Eigentumsfrage im 21. Jahrhundert)

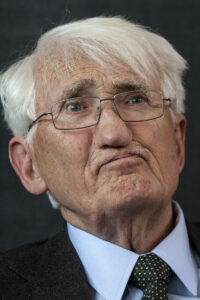

Diese Analyse teilt auch der von Pechmann zitierte deutsche grosse Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas — inzwischen 94 geworden:

Diese Analyse teilt auch der von Pechmann zitierte deutsche grosse Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas — inzwischen 94 geworden:

Nach einer solchen Kooperation — dank der Überwindung des Souveränitätsvorbehalts ‑verlangen nicht nur die Disparitäten zwischen Nord und Süd, sondern ebenso der Verfall der sozialen Standards in den wohlhabenden nordatlantischen Gesellschaften … Supranationale Handlungskapazitäten fehlen erst recht für jene ökologischen Probleme, die in ihrem globalen Zusammenhang auf dem Erdgipfel in Rio verhandelt worden sind. Eine friedlichere und gerechtere Welt- und Weltwirtschaftsordnung ist ohne handlungsfähige internationale Institutionen nicht vorzustellen. (Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen — Studien zur politischen Theorie, Frankfurt a.M. 1996, 153)

Soweit, so klar. Aber mit dem Verzicht auf Souveränität ist nur der erste Teilschritt getan denn er beschreibt … nicht positiv den Eintritt in den Rechtszustand der Staaten untereinander. Dieser sogenannte “Weltstaat” … kann nur dann existieren, wenn er von allen Nationalstaaten nicht nur formell, sondern auch tatsächlich anerkannt ist.

Damit sind wir definitiv bei der entscheidenden Gretchenfrage angelangt: Die Idee eines Weltstaats tönt ja ganz gut. Aber was bedeutet sie für unsere Freiheit und persönliche Autonomie? Wer soll Macht ausüben? Und wer garantiert, dass diese Macht nicht missbraucht wird? “Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut”, heisst es bekanntlich. Was bräuchte es, damit all jene, die das Schreckgespenst eines totalitären “One-World-Government”, eines potenzierten “1984″, eines “Schöne Neue Welt 2.0″ an die Wand malen, erkennen, dass es tatsächlich nur ein Gespenst ist?

Von Pechmann hat sich dieser Frage natürlich auch gestellt. Er sieht zwei mögliche Modelle für einen solchen “Weltstaat mit zwingendem Recht”:

Das eine Modell hat Thomas Hobbes entwickelt; sein Kern ist die Machtübertragung. Das andere Modell stammt von Baruch Spinoza und Jean-Jacques Rousseau; dessen Kern ist im Gegenteil die Machtgewinnung.

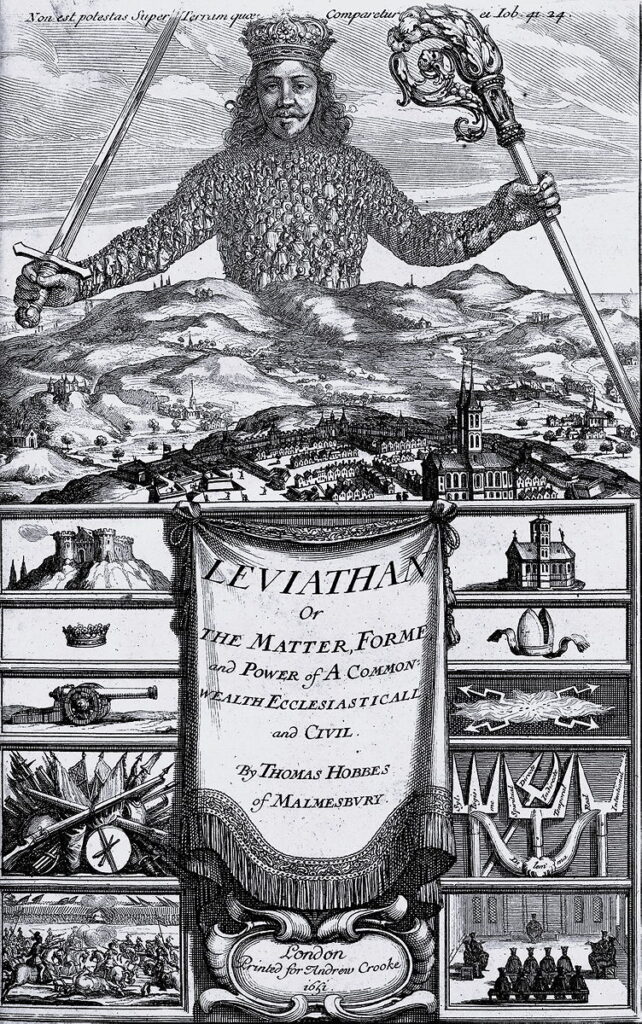

Werfen wir zuerst einen Blick auf Thomas Hobbes, 1588–1679. Hobbes war ein englischer Mathematiker, Staatsrechtler und Philosoph. In seinem Hauptwerk “Leviathan” zeichnete er ein pessimistisches Menschenbild. Im “Naturzustand” ohne Gesetz und Staat wird der Mensch als frei von Einschränkungen der historischen Moral, der Tradition, des Staates oder etwa der Kirche vorgestellt. Aus Hobbes’ Menschenbild ergibt sich, dass in einem solchen Naturzustand Gewalt, Anarchie und Gesetzlosigkeit herrschen; die Menschen führen – in Hobbes negativem Weltbild – einen „Krieg aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes), in dem „der Mensch […] dem Menschen ein Wolf [ist]“ (…)

Werfen wir zuerst einen Blick auf Thomas Hobbes, 1588–1679. Hobbes war ein englischer Mathematiker, Staatsrechtler und Philosoph. In seinem Hauptwerk “Leviathan” zeichnete er ein pessimistisches Menschenbild. Im “Naturzustand” ohne Gesetz und Staat wird der Mensch als frei von Einschränkungen der historischen Moral, der Tradition, des Staates oder etwa der Kirche vorgestellt. Aus Hobbes’ Menschenbild ergibt sich, dass in einem solchen Naturzustand Gewalt, Anarchie und Gesetzlosigkeit herrschen; die Menschen führen – in Hobbes negativem Weltbild – einen „Krieg aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes), in dem „der Mensch […] dem Menschen ein Wolf [ist]“ (…)

Der Mensch ist für Hobbes kein zoon politikon, wie bei Aristoteles, das nach Gesellschaft strebt, die organisch aus Verhältnissen der Unterordnung zwischen Stärkeren und Schwächeren und der Kooperation von Gleichstarken mit demselben Interesse  entsteht. Der Mensch ist nach Hobbes durch drei Triebfedern gekennzeichnet: Verlangen, Furcht und Vernunft; keine dieser drei Komponenten bringt ihn dazu, die Gesellschaft anderer wegen etwas anderem zu erstreben, wenn diese nicht zu seinem eigenen Vorteil gereicht. Damit vertritt Hobbes einen Psychologischen Egoismus, der naturgegeben ist und willentlich nicht überwunden werden kann.

entsteht. Der Mensch ist nach Hobbes durch drei Triebfedern gekennzeichnet: Verlangen, Furcht und Vernunft; keine dieser drei Komponenten bringt ihn dazu, die Gesellschaft anderer wegen etwas anderem zu erstreben, wenn diese nicht zu seinem eigenen Vorteil gereicht. Damit vertritt Hobbes einen Psychologischen Egoismus, der naturgegeben ist und willentlich nicht überwunden werden kann.

Das Verlangen erschöpft sich fast völlig in Wettstreben und Ruhmsucht – Leidenschaften, die der grundsätzlichen Veranlagung entspringen. Sie „scheuen keine Gewalt, sich Weib, Kind und Vieh eines anderen zu unterwerfen […] das Geraubte zu verteidigen […] sich zu rächen für Belanglosigkeiten wie ein Wort, ein Lächeln, einen Widerspruch oder irgendein anderes Zeichen der Geringschätzung“. (Wikipedia)

Damit gemäss Hobbes ein Zusammenleben überhaupt möglich wird, kommt ein politisches Gemeinwesen nur durch eine Art “Unterwerfungsvertrag” zustande:

Alle souveränen Akteure geben in und durch den Vertrag gemeinsam ihre Macht ab und übertragen sie einer Person, dem Staat, dem sie sich in dieser Machtübertragung zugleich gemeinsam unterwerfen:

“Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft unter der Bedingung, dass du ebenfalls dein Recht über dich ihm oder ihr abtrittst.” So entsteht der grosse Leviathan oder, wenn man lieber will, der sterbliche Gott, dem wir unter dem ewigen Gott allein Frieden und Schutz zu verdanken haben. (Thomas Hobbes, Leviathan 1. und 2. Teil, Stuttgart 1980, 155)

Hier also wird der Verzicht auf Souveränität, auf das Recht, sich selbst zu beherrschen, in der Weise gedacht, dass im Vertrag jeder auf die eigene Macht verzichtet, um sie auf einen anderen Menschen oder eine Gemeinschaft zu übertragen oder zu übereignen. Dabei ist das Motiv für diesen Verlust der Macht die Erlangung des sozialen Friedens und der eigenen Sicherheit. Der Unterordnung unter den Staat entspricht der Schutz durch den Staat … In diesem Gründungsmodell wird also das politische Gemeinwesen oder der Staat als eine eigenständige Rechtsperson konstituiert, in der sich alle Macht und Gewalt bündelt, und die klar von der Gesellschaft der Individuen als Bürger unterschieden ist. Sie ist der “sterbliche Gott”, dem alle sich unterwerfen …

Wäre ein solcher “Welt-Superstaat” wünschenswert? Wohl kaum … Kleine Hausaufgabe: Warum nicht, wenn wir doch alle kleine Egoisten sind?

Dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge am 4. August nach.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness / Leonhard Ragaz / Christentum und Gnosis