Als Manès Sperber im Jahre 1984 starb, hatte er den Sechstagekrieg, den Yom-Kippur-Krieg, den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag unter Sadat/Begin und den ersten Libanon-Feldzug mit der Vertreibung der PLO aus Beirut erlebt. Er dürfte die diversen Kampfhandlungen mit Sicherheit als eine legitime Verteidigung des noch jungen und bedrohten Israel empfunden haben. Aber was wäre wohl seine Haltung gegenüber der heutigen nationalreligiösen und zu einem guten Teil rechtsradikalen Regierung mit einem korrupten Anführer gewesen?

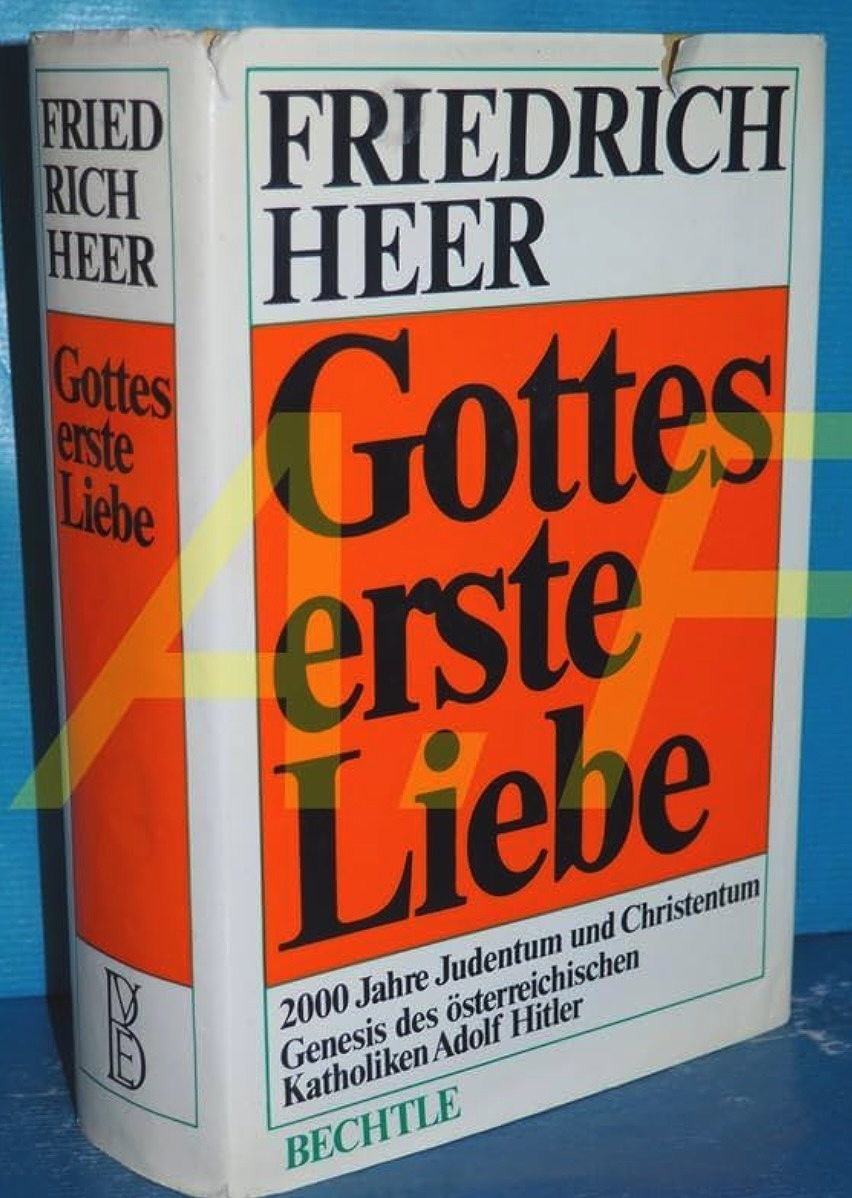

Der birsfaelder.li-Schreiberling erinnert sich noch gut an die eindrückliche Lektüre des 1967 erschienenen Buchs “Gottes erste  Liebe.2000 Jahre Judentum und Christentum” von Friedrich Heer, worin Heer den Leidensweg der Juden in einem feindlich gesinnten christlichen Umwelt schilderte. Auch Manès Sperber warf in “Churban” einen Blick zurück auf das Schicksal des jüdischen Volkes nach der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem und der Vertreibung aus “Erez Israel” durch die Römer. Sein Fokus lag allerdings auf der Frage, warum das Judentum trotz dieser ultimativen Katastrophe nicht unterging, sondern in neuer Form überlebte. Hier ein Auszug:

Liebe.2000 Jahre Judentum und Christentum” von Friedrich Heer, worin Heer den Leidensweg der Juden in einem feindlich gesinnten christlichen Umwelt schilderte. Auch Manès Sperber warf in “Churban” einen Blick zurück auf das Schicksal des jüdischen Volkes nach der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem und der Vertreibung aus “Erez Israel” durch die Römer. Sein Fokus lag allerdings auf der Frage, warum das Judentum trotz dieser ultimativen Katastrophe nicht unterging, sondern in neuer Form überlebte. Hier ein Auszug:

Die Ausgetriebenen fanden ein Asyl in den südlichen und westlichen Teilen des römischen Imperiums, wo sich ihre Glaubensgenossen bereits Jahrhunderte oder Jahrzehnte vorher niedergelassen und den Einheimischen in vielen Hinsichten angeglichen hatten. Sie übten da alle Berufe aus: sie waren Landwirte, Weinbauern, Handwerker, Händler, Matrosen und Berufssoldaten. In Rom spielten sie, ähnlich wie die Griechen, eine gewisse Rolle als Schreiber, Kopisten, Sekretäre, Dolmetscher und nicht zuletzt als Schauspieler. Indes bewahrten sie auch im römischen Schmelztiegel ihre Identität, den Willen und die Fähigkeit, ein Volk zu bleiben, treue Erben und Wahrer einer Vergangenheit und Träger einer universellen Zukunftshoffnung.

Nicht der Rabbi Akiba hatte sie gelehrt, ohne Land und ohne eine priesterliche Autorität zu leben, sondern der um eine Generation ältere Rabbi Jochanan-ben-Sakkai, der als Vizepräsident des Sanhedrins auch von den Römern anerkannt war. Jochanan hatte alles getan, um die Aufstände und deren drohende Verwandlung in einen Krieg zu verhindern. Im belagerten Jerusalem bemühte er sich vergebens, die militärischen und politischen Führer zu einem Kompromißfrieden zu bewegen. Als die Lage hoffnungslos und die furchtbarste Niederlage so unvermeidlich wurde wie der Tod, da führte der gewiß sehr vereinsamte Rabbi einen Plan aus, der den Verteidigern Jerusalems und nicht nur ihnen damals und noch lange Jahre nachher als Verrat oder zumindest als Fahnenflucht erscheinen mußte. Er ließ sich durch die wenigen Jünger, die ihm geblieben waren, in einem Sarge aus der Festung hinaustragen und sodann von römischen Soldaten zu ihrem Führer bringen, der natürlich wußte, mit wem er es da zu tun hatte. Der Rabbi erhielt von ihm freies Geleit bis zu der kleinen Stadt Javne, nachdem er sich verpflichtet hatte, sich dort nur um eine höhere Schule zu kümmern, die ausschließlich dem Studium der Lehre gewidmet sein sollte. Der Römer erkannte unschwer, welche Wirkung die Flucht dieses großen Mannes auf die Belagerten ausüben mußte, daher ließ er den Gelehrten ziehen.

Jochanan-ben-Sakkai aber tat dies, um die Juden zu lehren, ohne den Tempel, ohne die Priester und ohne Schlachtopfer, ja ohne ein eigenes Land und einen eigenen Staat zu leben. So trat er in die Fußstapfen des Rabbi Hillel, der schon vorher das Wohltun gelehrt hatte und die Notwendigkeit für jeden, sich selbst im andern zu erkennen. Einem Edomiten, der von ihm verlangte, er sollte die Quintessenz des Judaismus so kurz darlegen, daß er ihm auf einem Fuße stehend zuhören könnte, wiederholte Hillel den Satz aus der Thora: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Und er fügte hinzu, daß darin das ganze Gesetz enthalten sei.

Hillel überzeugte seine Jünger davon, daß auf Erden nichts so wichtig und sinngebend sei wie das »Lernen«, das unausgesetzte Studium der offenbarten Lehre wie der zahlreichen Schriften, die später als Bibel das ehrfürchtig und meistgelesene Buch der Welt werden sollte. Hillel sicherte all jenen das künftige Leben zu, die das diesseitige Leben dem Studium von Lehre und Gesetz widmen würden. Eben diese Botschaft sollte Jochanans Javne verbreiten und jeder der etwa 60 Generationen vermitteln, die seither die Bürde des Judeseins getragen und weitergegeben haben.

Wo auch immer die Exilierten sich befanden, sie waren in der Fremde nicht allein, selbst der Einsamste war es nicht, denn das tägliche Gebet verband ihn nicht nur mit Gott, sondern auch mit all jenen, die nah und fern zur gleichen Stunde das gleiche Gebet sprachen. Im Gegensatz zum Gottesdienst im Tempel bedurfte es fortab keiner Zeremonie, um »sich an Gott zu heften«, denn das Gebet war ein unmittelbares Gespräch mit ihm. Und wer jede freie Stunde des Tages oder der Nacht dem Lernen widmete, dem lauschte der Schöpfer der Welt. Javne statt Jerusalem, diese Wahl Jochanans bedeutete den Verzicht auf die verhüllten Spuren des heidnischen Gottesdienstes, auf den Tempel und auf seine Priester, diese hab- und machtgierig gewordenen professionellen Vermittler.

Fortab war Jerusalem überall dort, wo ein Mensch sich Gott zuwandte. Wo zehn oder mehr Juden zusammen waren, bildeten sie ein Minjan, eine Betgemeinschaft — am Morgen, am Nachmittag, am Abend — und jeder von ihnen konnte Vorbeter sein. So wurden die Juden in der Diaspora ein Volk von Betern und »Lernern«, deren Lebensweise, besonders während der langen Jahrhunderte grausamster Verfolgung, in jeder Einzelheit immer strenger im Sinne der religiösen Gebote und Verbote geregelt war. Dieses einzigartige Mönchtum eines ganzen, tausendfach versprengten Volkes erklärt dem Historiker so gut wie dem Psychologen dessen Überleben, aber seine Geschichte zwischen 135 und 1979, diese Chronik eines Martyriums ohnegleichen, macht es unbegreiflich.

Fortsetzung am kommenden Samstag, den 18. Oktober

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness / Leonhard Ragaz / Christentum und Gnosis / Helvetia — quo vadis? / Aldous Huxley / Dle WW und die Katholische Kirche / Trump Dämmerung / Manès Sperber /Reinkarnation