Fortsetzung des Dokuments, das im Herbst 1977 der Menschenrechtskommission der UNO in Genf von einer irokesischen Delegation vorgelegt wurde. Ein Kommentar dazu erscheint im August.

Die europäischen Kirchen, vor allem in der kolonialen Praxis, übernehmen ihre feudale Rolle als wirtschaftliche Institutionen. Unter den indigenen Völkern der Welt sind sie die gefährlichsten Agenten der Zerstörung. Sie sind stetig bestrebt, die spirituelle und ökonomische Bindung der Menschen an die Wälder, das Land und die Tiere zu zerstören. Sie verbreiten sowohl Ideologien als auch Technologien, welche die Menschen zu Sklaven des ausbeuterischen Systems machen, das den Kolonialismus ausmacht.

1704 wurden die ersten englischen Missionare von England zu den Mohawks entlang des Mohawk-Flusses gesandt. Im Jahr 1710 erhielt eine Delegation von vier Mohawk-Häuptlingen eine Einladung zu einem Besuch in England. Sie kehrten mit vier Bibeln, einem Gebetsbuch und einem Abendmahlsteller für die anglikanische Kapelle zurück, alles Geschenke von Queen Anne.

Aber die Missionare brachten mehr mit sich: Um sich selbst zu beherbergen, brauchten sie ein Missionshaus, um das Haus zu schützen, brauchten sie ein Fort, und um den Glauben zu verbreiten, brauchten sie eine Schule. Missionare verbreiteten mehr als nur die christliche Botschaft . Das Britische Reich machte sich schnell im Gebiet der Hau de no sau nee breit, und es sollte noch mehr kommen.

Die kriegerischen europäischen Königreiche bekämpften sich ständig untereinander. Im 18. Jahrhundert gab es allein zwischen Frankreich und England drei Kriege: Queen Anne’s  War (1701 bis 1713), King George’s War (1744 bis 1748), und der „French and Indian War“ (1754 bis 1763), der in Europa als “Spanischer Erbfolgekrieg” bekannt ist. Aus den damaligen Aufzeichnungen geht eindeutig hervor, dass die Völker des Langhauses in diesen Konflikten neutral blieben, auch wenn Einzelne auf dem Weg zur Assimilierung, wie z. B. die anglisierten Mohawks, die in eine Rolle als britische Bauern gezwungen worden waren, auf die Hilfe der Kolonisatoren zählen konnten.

War (1701 bis 1713), King George’s War (1744 bis 1748), und der „French and Indian War“ (1754 bis 1763), der in Europa als “Spanischer Erbfolgekrieg” bekannt ist. Aus den damaligen Aufzeichnungen geht eindeutig hervor, dass die Völker des Langhauses in diesen Konflikten neutral blieben, auch wenn Einzelne auf dem Weg zur Assimilierung, wie z. B. die anglisierten Mohawks, die in eine Rolle als britische Bauern gezwungen worden waren, auf die Hilfe der Kolonisatoren zählen konnten.

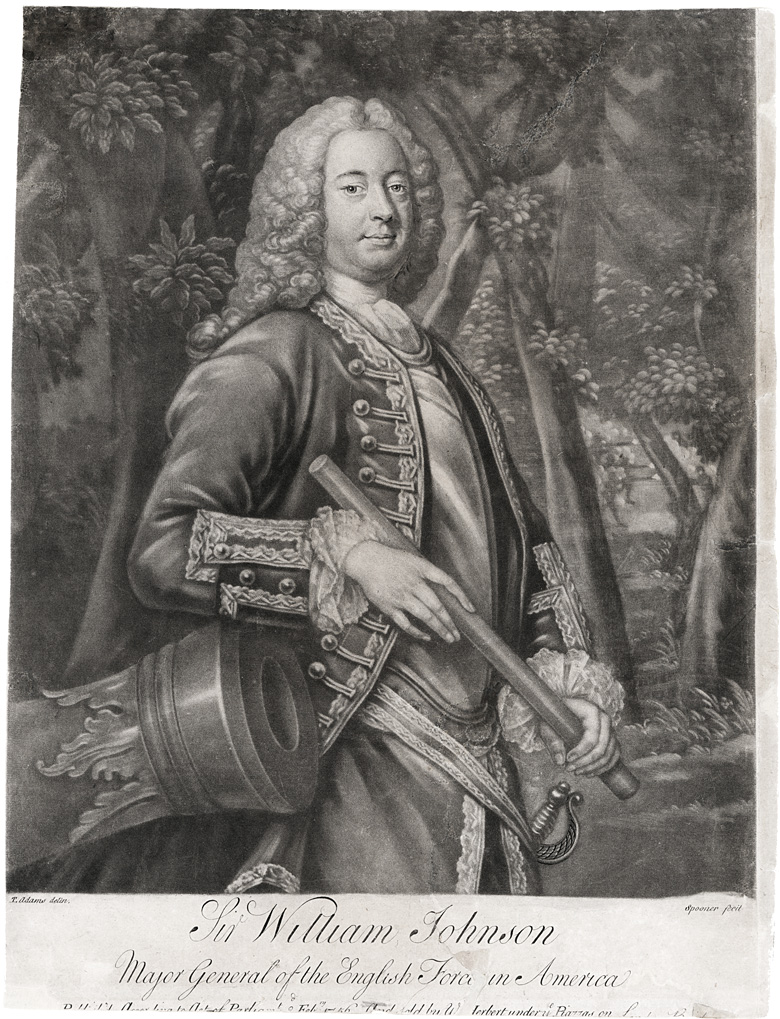

Wenn Frankreich mit seinen Versuchen, das Territorium des Langhauses militärisch zu erobern, erfolglos war, so war England mit seiner sozialen und religiösen Kolonisierung des östlichen Teils unseres Territoriums weitaus erfolgreicher. William Johnson war ein irischer Einwanderer, der dank seines Einflusses auf bestimmte Mohawks berühmt wurde. Als Agent der britischen Regierung unterhielt er als Operationsbasis eine Botschaft in der Nähe des Mohawk-Territoriums.

Er nahm sich viele indigene Frauen als Konkubinen und hatte mehrere Kinder von ihnen, die er aber nie als seine Erben anerkannte. Seine Position war bekannt als ” British Superintendent of Indian Affairs for the Northern Department” . Europäische Historiker würdigen ihn als erfolgreichen Manipulator der Ereignisse und Entwicklungen an der Grenze während seiner Amtszeit. Im  heutigen Kontext wäre Johnson als Botschafter in einem Drittweltland tätig, wo er gleichzeitig diplomatische, militärische, nachrichtendienstliche und ausländische Hilfsmaßnahmen durchführen würde.

heutigen Kontext wäre Johnson als Botschafter in einem Drittweltland tätig, wo er gleichzeitig diplomatische, militärische, nachrichtendienstliche und ausländische Hilfsmaßnahmen durchführen würde.

Während seiner Amtszeit sorgte er für die Einrichtung eines Stützpunktes, von dem aus Einwanderer nach Westen ziehen konnten, um die Kolonie zu erweitern. Das Mohawk-Land entlang der Flüsse Susquehanna und Mohawk wurde zunehmend von britischen Siedlern, darunter auch von Johnson selbst, in Besitz genommen. Im Frühjahr 1765 wurde die sorgfältig gepflegte Langhaus-Umwelt in Mitleidenschaft gezogen, da unwissende und zerstörerische bäuerliche Siedler die Hirschherden fast vollständig ausgerottet hatten.

Der Ärger mit den bäuerlichen Siedlern war so groß, dass die Mohawks, die ihnen so großzügig erlaubt hatten, das Land zu teilen, sogar in Erwägung zogen, nach Westen in das Gebiet der Oneida abzuwandern, um etwas Frieden zu finden. Im Frühjahr 1765 waren bereits viele Mohawks vertrieben worden und lebten als Flüchtlinge bei den anderen Nationen.

William Johnson war ein eminent wichtiger Public Relations-Mann für den König. Einerseits entschuldigte er sich für das Verhalten der Grenzbewohner und forderte die Mohawks auf, sich ruhig zu verhalten und Geduld aufzubringen, andererseits ermutigte er weitere Siedler, in das Mohawk-Land einzudringen. Er inszenierte sich als Beschützer der Interessen der Hau de no sau nee und ermutigte auf diese Weise die Bewohner des Langhauses, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, wo sie immer wieder neu Land abtraten, um einen vorübergehenden Frieden zu erlangen.

In dieser Zeit waren viele andere indigene Völker in unsere Gebiete eingedrungen, um sich vor dem Angriff der Kolonialmacht zu schützen. Im Süden, im kolonisierten Gebiet der Carolinas, sahen sich die Tuscarora ihrer drohenden Vernichtung gegenüber. In ihrem Bestreben, mehr Land und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, wandten die englischen Kolonisatoren die gleichen Techniken wie im Nordosten an. Im Jahr 1713 verließen die enteigneten Tuscaroras ihre Heimat und suchten Schutz in den Gebieten der Hau de no sau nee. Sie waren nicht die Einzigen, die sich auf der Flucht befanden. Delawaren, Tuteloes, Shawnees und andere flohen auf der Suche nach Frieden in das Land der Hau de no sau nee.

Doch der Frieden sollte nicht sein. Als die amerikanische Revolution ausbrach, taten die Hau de no sau nee alles, um neutral zu bleiben. Mit dem Niedergang Frankreichs und dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Handels warf das Siedlerbürgertum der englischen Kolonien einen zunehmend neidischen Blick auf das Land des Langhauses. Doch unsere militärische Macht war immer noch beeindruckend, und wir waren entschlossen, neutral zu bleiben.

Die Politik Englands bestand jedoch darin, die Hau de no sau nee in den Krieg zu verwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, griff man zu Bestechung, List, falscher Propaganda und emotionalen Appellen. Sowohl die Kolonisten als auch die “Loyalisten” drangen auf der Suche nach Söldnern in unsere Gebiete ein. Die Strategie der Loyalisten war die erfolgreichere. Es gelang ihnen, einen Teil unseres Volkes in einen Kampf mit den aufständischen Kolonisten zu ziehen.

Der Vertrag von Gent, der den Krieg beendete, enthielt, zumindest schriftlich, keine Bestimmungen für die Indigenen, denen die britische Regierung feierlich versprochen hatte, sie zu schützen. Deshalb hielten die Vertreter der Langhaus-Völker im September 1784 ein internationales Abkommenstreffen mit der neuen Föderation der Vereinigten Staaten von Amerika ab. Die USA verlangten große Gebietsabtretungen, insbesondere von den Senecas. Die Krieger, die zu dem Treffen entsandt worden waren, unterzeichneten schließlich den Vertrag. Allerdings waren sie nicht ermächtigt worden, den Vertrag ohne Rücksprache mit den Hau de no sau nee zu schließen. Eine Zeit lang waren die Bedingungen des Vertrages nicht bekannt, da die USA den Hau de no sau nee keine Kopie des Dokuments zur Verfügung stellen wollten.

Der Vertrag von Gent, der den Krieg beendete, enthielt, zumindest schriftlich, keine Bestimmungen für die Indigenen, denen die britische Regierung feierlich versprochen hatte, sie zu schützen. Deshalb hielten die Vertreter der Langhaus-Völker im September 1784 ein internationales Abkommenstreffen mit der neuen Föderation der Vereinigten Staaten von Amerika ab. Die USA verlangten große Gebietsabtretungen, insbesondere von den Senecas. Die Krieger, die zu dem Treffen entsandt worden waren, unterzeichneten schließlich den Vertrag. Allerdings waren sie nicht ermächtigt worden, den Vertrag ohne Rücksprache mit den Hau de no sau nee zu schließen. Eine Zeit lang waren die Bedingungen des Vertrages nicht bekannt, da die USA den Hau de no sau nee keine Kopie des Dokuments zur Verfügung stellen wollten.

Wie viele Indigene zu ihrem Bedauern lernen mussten, sind die Unterzeichnung eines Vertrages und dessen Ratifizierung eines Vertrages zwei getrennte Prozesse, die beide notwendig sind, damit ein Vertrag gültig wird. Obwohl der US-Kongress den Vertrag ratifizierte, trat der Legislativrat der Hau de no sau nee in Buffalo Creek zusammen und kündigte das Abkommen auf.

Fortsetzung Donnerstag, den 28. Juli

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness