Güter werden produziert, damit sie verkauft und gebraucht werden können. Und dieser Gebrauch ist ein individueller Vorgang, — auch wenn Wohnung, Auto, Fernseher oder das Tram kollektive Güter sind.

Die Aneignung der Güter im leiblichen, seelischen oder geistigen Genuss des Wohnens, Fahrens, Hörens oder Lesens vollzieht der einzelne selbst. (…) Auch dieser Gebrauch der nützlichen Güter in der individuellen Konsumtion verbraucht unter den heutigen Bedingungen ein hohes und wachsendes Mass an Energie. Die Erwärmung bzw. Kühlung der Wohnungen, der Urlaub mit dem Auto, Zug oder Flugzeug, die Gartenpflege zur Erholung, also der Konsum der Masse der hergestellten Güter, beträgt in den “entwickelten Ländern” mehr als ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs, von dem mehr als zwei Drittel in die Beheizung oder Kühlung der Räume gehen.

Bleibt nach Produktion und Konsumtion noch die dritte Stufe: Häuser werden abgerissen, Autos und Fernseher landen auf der Schrotthalde, Chemieabfälle werden vergraben, Trams ausrangiert. Kurz:

Bleibt nach Produktion und Konsumtion noch die dritte Stufe: Häuser werden abgerissen, Autos und Fernseher landen auf der Schrotthalde, Chemieabfälle werden vergraben, Trams ausrangiert. Kurz:

Diese Konsumtion der Güter in ihrem Genuss (oder ihrer Verschwendung) endet darin, dass sie sich  schliesslich aus nützlichen Gütern in nutzlose Dinge verwandeln. Sie werden am Ende zu Exkrementen des Systems der Produktion und Konsumtion. Mit ihrer Verwandlung in nutzlose Dinge endet auch der Wille, sie zu besitzen; sie werden zu besitzlosen Dingen, zu Müll, der beseitigt wird. Nach Schätzungen der Weltbank

schliesslich aus nützlichen Gütern in nutzlose Dinge verwandeln. Sie werden am Ende zu Exkrementen des Systems der Produktion und Konsumtion. Mit ihrer Verwandlung in nutzlose Dinge endet auch der Wille, sie zu besitzen; sie werden zu besitzlosen Dingen, zu Müll, der beseitigt wird. Nach Schätzungen der Weltbank  werden jährlich ca. 2’000’000’000 Tonnen Müll produziert, der für das Jahr 2050 auf 3’400’000’000 Tonnen prognostiziert wird.

werden jährlich ca. 2’000’000’000 Tonnen Müll produziert, der für das Jahr 2050 auf 3’400’000’000 Tonnen prognostiziert wird.

Wichtig ist nun, dass von Pechmann diese drei Stufen nicht als “Kreislauf” benennt, sondern als “lineare Strecke”:

Ihren Anfang markiert die Inbesitznahme der natürlichen Dinge und ihre Verwandlung in nützliche Güter nach Naturgesetzen und technischen Regeln; ihre Mitte bildet die Verteilung der Güter auf die Individuen nach Gesetzen des geltenden Rechts; ihr Ende finde sie in ihrem Gebrauch und Verbrauch durch die Individuen nach Regeln der Ethik und Lebensführung. Dementsprechend lässt sich das Gesamtsystems von Produktion, Distribution und Konsumtion aus drei Perspektiven betrachten: als Industriegesellschaft hinsichtlich der massenhaften Erzeugung nützlicher Güter, als Konsumgesellschaft hinsichtlich des massenhaften Gebrauchs dieser Güter, sowie als Wegwerfgesellschaft hinsichtlich der massenhaften “Entsorgung” der nutzlos gewordenen Dinge.

Weil wir es hier also nicht mit einem Kreislauf zu tun haben, wie sie in der Natur in verschiedenster Form vorhanden sind, sondern mit “linearen Strecken”, die je länger, je mehr massiv in die Natur eingreifen und deren ursprünglichen Zustand und Kreisläufe massiv beeinträchtigen oder gar zerstören, wendet sich von Pechmann der daraus resultierenden ökologischen Krise zu.

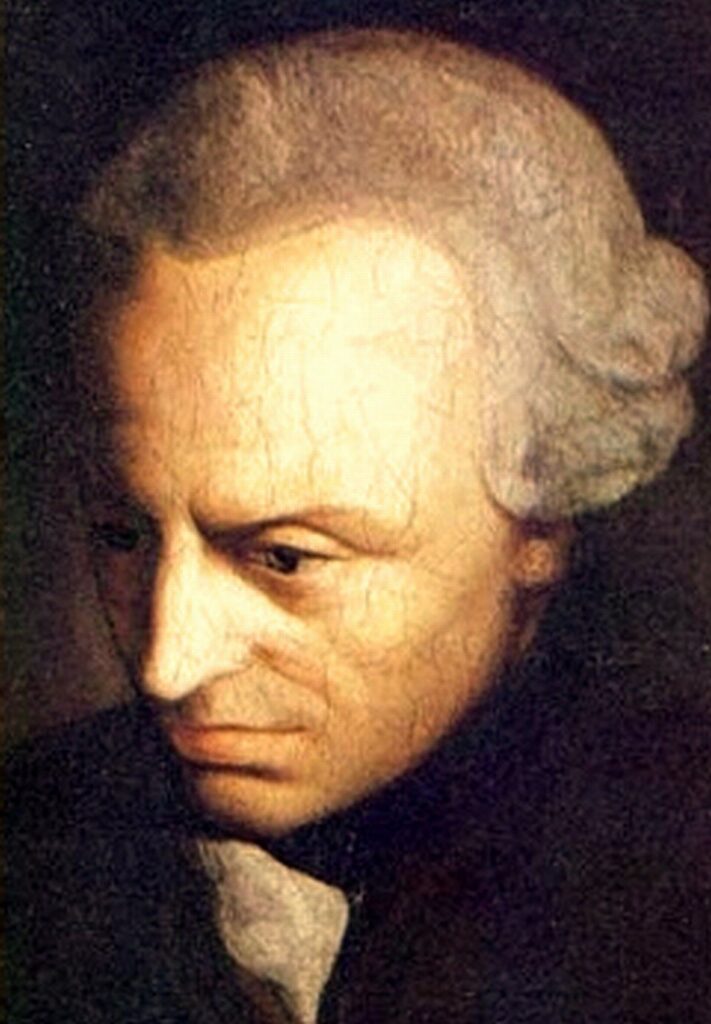

Zuvor allerdings wirft er einen Blick zurück auf die Frage, wie vor noch nicht allzu langer Zeit denn “Natur” definiert wurde. Er wählt als  Beispiel dafür Immanuel Kant, den grossen Königsberger Philosophen, aus:

Beispiel dafür Immanuel Kant, den grossen Königsberger Philosophen, aus:

Schon zu Beginn der industriellen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts hatte Immanuel Kant drei unterschiedliche Begriffe formuliert, die die Natur nicht mehr, wie vormals, als vorgegebene Norm oder von Gott gegebene Schöpfung, sondern als Gegenstand des menschlichen Denkens und Handelns verstanden haben. Diese drei Begriffe sind für unser Verständnis der Natur bis heute wirksam geblieben:

● die Natur als ein mechanischer Apparat.

Dieser Mechanismus wird von den einzelnen Wissenschaften auf ihrem jeweiligen Gebiet erforscht, um die Gesetzmässigkeiten in den Dingen und Prozessen zu entdecken. Die Methoden, die sie dazu verwenden, sind zum einen die Beobachtung, die Analyse und das Experiment sowie zum anderen die Quantifizierung bzw. Metrisierung der physikalischen oder chemischen Grössen .… Nach diesem Verständnis der Natur sind die Phänomene kausal determiniert und die Aufgabe der Naturwissenschaften besteht darin, diese Abhängigkeiten zu entdecken und mathematisch zu beschreiben.

● die Natur als nützliches Reservoir für unsere Bedürfnisse

In diesem Falle geht es darum, die Naturphänomene und ‑prozesse … danach zu beurteilen und zu bewerten, ob, inwiefern und in welcher Weise sie für uns, für unsere Bedürfnisse, Interessen, Wünsche etc. zuträglich bzw. schädlich sind. … Die Natur hat hier den moralisch-praktischen Status einer Sache, deren Wert in ihrer Nützlichkeit für die Menschen besteht. (…)

Durch technische Erfindungen haben wir gelernt, die natürlichen Kausalprozesse so wirken zu lassen, dass durch sie für uns nützliche Güter entstehen. … Die Natur gilt so als das unerschöpfliche Reservoir von an sich wertlosen Dingen und Kräften, die wir, qua Technik, für unsere Zwecke wirken lassen. Dieses Naturverständnis ist unter dem Begriff der “Naturbeherrschung” zusammengefasst worden.

Mit dem dritten Begriff, mit dem wir uns endlich der Wissenschaft der Ökologie nähern, setzen wir uns in der nächsten Folge am kommenden Freitag, den 23. Dezember auseinander.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness / Leonhard Ragaz /