Nathalie und Michel Vogt, die Autoren des informativen Werks “Die Heidenmauer vom Odilienberg”, schreiben im Vorwort:

Der Odilienberg und die Heidenmauer, die diesen umschliesst, befinden sich heutzutage in einer widersprüchlichen Situation. Dieser Ort … ist seit Jahrtausenden ein Ort der religiösen Kulte und zieht jedes Jahr ungefähr eine Million Besucher aus aller Welt an. Andererseits wird die Heidenmauer in keinem touristischen Reiseführer erwähnt und auch sonst völlig ignoriert.

Der Odilienberg und die Heidenmauer, die diesen umschliesst, befinden sich heutzutage in einer widersprüchlichen Situation. Dieser Ort … ist seit Jahrtausenden ein Ort der religiösen Kulte und zieht jedes Jahr ungefähr eine Million Besucher aus aller Welt an. Andererseits wird die Heidenmauer in keinem touristischen Reiseführer erwähnt und auch sonst völlig ignoriert.

Da schwingt etwas Bedauern mit. Aber das hat auch einen grossen Vorteil: Es ist heute immer noch möglich, die geheimnisvolle Atmosphäre, die die Mauer umgibt, über lange Strecke allein und in aller Ruhe zu erleben. Zwar wurde die Mauer im Mittelalter teilweise abgetragen, aber es bleiben genügend viele gut erhaltene Abschnitte, die einen in eine andere, längst vergangene Zeit versetzen …

Die erste schriftliche Erwähnung der Mauer stammt aus dem Jahre 1501 n.Chr. durch den einzigen elsässischen Papst, Leon IX. Erstaunlich, dass es angesichts der Mauerdimensionen keine älteren Quellen gibt!

Die Mauer ist 2 m breit, an einigen Stellen 3,50 m hoch und 10,5 km lang. Drei Berge sind von dieser wehrhaften Barrikade umgürtet … Wie konnte der vorgeschichtliche Mensch, der nur über äusserst primitive Werkzeuge verfügte, 300’000 Felsblöcke zuschneiden? Wie und warum ist gerade auf dem Odilienberg ein aufwendiges und kompliziertes Verfahren des Mauerbaus zu seiner Reife gelangt? Ein aus dem Mittelmeerraum stammendes System, das in Nordeuropa seinesgleichen sucht:

Nur, waren da wirklich vorgeschichtliche Menschen am Werk?

Seit dem 19. Jhdt. beugen sich Archäologen über das “Heidenmauer”-Rätsel. Ihre Hypothesen zum Mauerbau reichen von 2000 v.Chr. über die keltische, dann die gallo-romanische Epoche bis in das 7. Jhdt. n.Chr., — also die Herrschaftszeit Etichos! Während der deutschen Besetzung im 2. WK versuchten deutsche Archäologen gar nachzuweisen, dass die Mauer Beweis für eine frühe germanische Besiedlung sei. Man fand aber in einem Fundament zwei römische Münzen, also doch gallo-romanisch?

Doch 2001 erhielt die Strassburger Universität Pakete mit im 19. Jhdt. gefundenen Holzverbindungsstücken in Schwalbenschwanzform zugeschickt, mit denen die grossen Steinblöcke

Doch 2001 erhielt die Strassburger Universität Pakete mit im 19. Jhdt. gefundenen Holzverbindungsstücken in Schwalbenschwanzform zugeschickt, mit denen die grossen Steinblöcke  offensichtlich zusammengehalten wurden. Das Resultat der dendrochronologischen Untersuchung: Sie stammen aus dem 7. Jhdt., also Merowingerzeit! Aber warum haben sich dann keine schriftlichen Zeugnisse von diesem gigantischen Projekt erhalten? Vielleicht sind die gefundenen Verbindungsstücke ja einfach nur Zeugnisse von Restaurationsbemühungen durch die merowingischen Herrscher?

offensichtlich zusammengehalten wurden. Das Resultat der dendrochronologischen Untersuchung: Sie stammen aus dem 7. Jhdt., also Merowingerzeit! Aber warum haben sich dann keine schriftlichen Zeugnisse von diesem gigantischen Projekt erhalten? Vielleicht sind die gefundenen Verbindungsstücke ja einfach nur Zeugnisse von Restaurationsbemühungen durch die merowingischen Herrscher?

Kurz: Es ist klar, dass alles ziemlich unklar ist. Noch unklarer wird es bei der Frage, wozu die “Heidenmauer” denn gedient haben könnte:

Die erste Hypothese einer militärischen Befestigung wurde bald einmal fallengelassen: Es gibt innerhalb der Mauer praktisch kein  Wasser, und die 10 km lange Mauer könnte an den meisten Stellen locker überklettert werden.

Wasser, und die 10 km lange Mauer könnte an den meisten Stellen locker überklettert werden.

Zweite Hypothese: Die Mauer als Prestigeobjekt eines merowingischen Herrschers. Sie gilt bei vielen Archäologen heute als die wahrscheinlichste. Allerdings: Die grössenwahnsinnige Idee, eine solch gigantische Mauer mit Hunderten von Arbeitern über Jahre hinweg zu bauen, nur um seine eigene Macht zu demonstrieren, scheint doch ziemlich weit hergeholt …

Dritte Hypothese: Die Mauer hat eine sakrale Bedeutung. Dann würde der Bau durch einen christianisierten Fürsten natürlich wegfallen. Die Suche nach irgendwelchen Überresten eines gallo-romanischen Tempels blieb ergebnislos. Trotzdem scheint mir diese Hypothese am interessantesten. Radiästhesisten behaupten “Le Mont Sainte Odile, haut lieu vibratoire exceptionnel au même titre  que Chartres et le Mt ST Michel… est un point stratégique occupé dès l’époque préhistorique.” In einem Youtube-Video wird versucht, die Mauer in astronomische Zusammenhänge zu stellen und mit der Zahl “Pi” in Verbindung zu bringen.

que Chartres et le Mt ST Michel… est un point stratégique occupé dès l’époque préhistorique.” In einem Youtube-Video wird versucht, die Mauer in astronomische Zusammenhänge zu stellen und mit der Zahl “Pi” in Verbindung zu bringen.

Welche Hypothese nun auch immer zutreffen mag, der Zauber einer Wanderung entlang der “Heidenmauer” bleibt der gleiche.

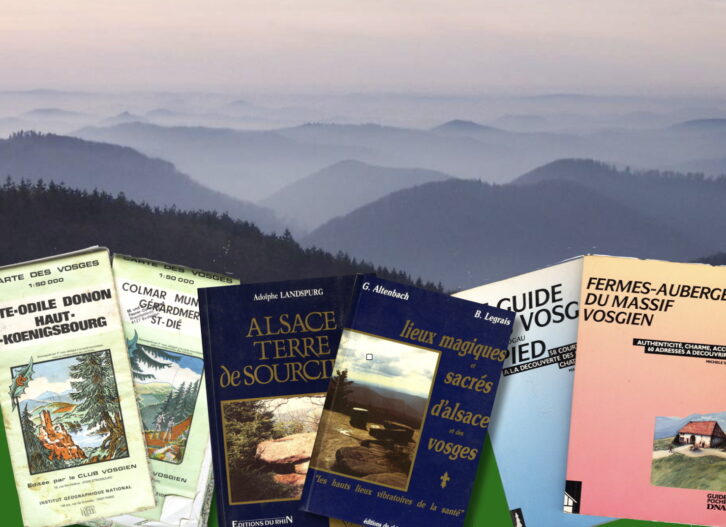

Mit dieser letzten Episode sind wir am Ende unserer Vogesen-Streifzüge angelangt. Falls eine geneigte Leserin oder ein geneigter Leser nun Lust verspürt, diesen Sommer einen der hier vorgestellten Berge und Ort näher kennenzulernen — immer unter der Voraussetzung, dass so ein Ausflug wegen Covid überhaupt möglich ist -, biete ich gerne eine geführte Wanderung an. Bei Interesse einfach ein Mail an maxfe@sunrise.ch schicken, und ich melde mich, sobald sich eine Gelegenheit dazu bietet.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness