Als am 10. Dezember 1802 die Consulta eröffnet wurde, hatte Napoleon im Voraus schon mal den Konsultationsrahmen abgesteckt: Die Eidgenossenschaft würde auf seinen Wunsch eine föderative Verfassung erhalten. Die Delegierten wurden gebeten, lediglich Kantonsverfassungen auszuarbeiten.

Und wieder prallten in Paris die unterschiedlichen Vorstellungen zwischen Progressiven und Altgesinnten aufeinander. Während Ochs in seinen Vorschlägen dem Bundesstaat möglichst viele Kompetenzen zuweisen wollte, verlangte der ebenfalls angereiste konservative Basler Hans Bernhard Sarasin für seinen Kanton ein Zensuswahlrecht, das die städtische Oberschicht massiv begünstigen würde, und die Wiederbelebung der Zünfte als Wahlgremien,- für Ochs angesichts der Tatsache, dass damit die Landschaft massiv benachteiligt würde, unannehmbar.

Doch entscheiden tat Frankreich in der Person von Pierre-Louis Roederer. Er übernahm die Vorschläge Sarasins, setzte aber immerhin den Zensus so weit herab, dass die Landbevölkerung wenigstens theoretisch im Grossen Rat eine Zweidrittelsmehrheit erreichen konnte.

Doch entscheiden tat Frankreich in der Person von Pierre-Louis Roederer. Er übernahm die Vorschläge Sarasins, setzte aber immerhin den Zensus so weit herab, dass die Landbevölkerung wenigstens theoretisch im Grossen Rat eine Zweidrittelsmehrheit erreichen konnte.

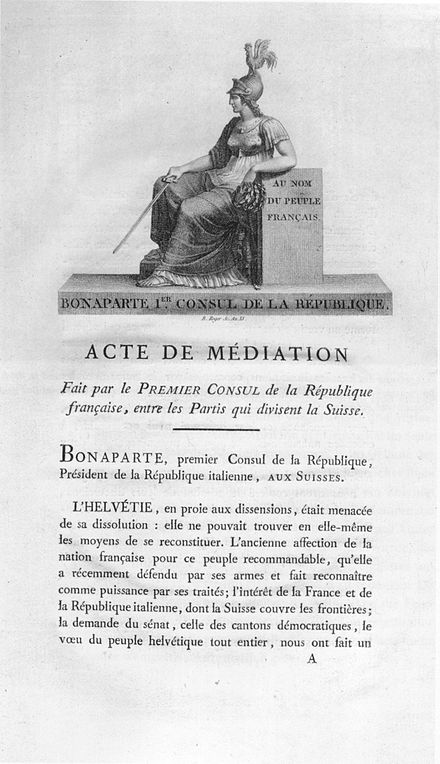

Damit konnte Peter Ochs leben, besonders angesichts der Tatsache, dass in der am 19. Februar von Napoleon diktieren Mediationsverfassung ein allgemeines schweizerisches Bürgerrecht,  die garantierte Rechtsgleichheit und Niederlassungs‑, Verkehrs‑, Handels- und Gewerbefreiheit festgelegt wurde. Noch besser: die in der Helvetik geschaffenen ehemaligen Untertanengebiete St. Gallen, Thurgau, Aargau, Tessin und Waadt blieben definitiv vollwertige Kantone mit republikanischen Verfassungen, — sehr zum Bedauern der Altgesinnten.

die garantierte Rechtsgleichheit und Niederlassungs‑, Verkehrs‑, Handels- und Gewerbefreiheit festgelegt wurde. Noch besser: die in der Helvetik geschaffenen ehemaligen Untertanengebiete St. Gallen, Thurgau, Aargau, Tessin und Waadt blieben definitiv vollwertige Kantone mit republikanischen Verfassungen, — sehr zum Bedauern der Altgesinnten.

Eine Anekdote will wissen, dass Napoleon bei der Abschlussaudienz sich bei den in drei Halbkreisen aufgestellten eidgenössischen Abgeordneten persönlich verabschiedet habe, — bei Ochs mit den Worten: La révolution est finie, Monsieur Ochs! Tatsächlich bestimmte er für die provisorische Regierungskommission in Basel als Präsident seinen konservativen Gegenspieler Sarasin.

Auch in Basel sollte also das Tauziehen weitergehen: Während Sarasin zum ersten  Bürgermeister und Ochsens alter Intimfeind Andreas Merian als dessen Stellvertreter gewählt wurde, wählte das obere Baselbiet Peter Ochs in Abwesenheit — er war in Strassburg bei seiner Schwester geblieben — in den Grossen Rat. Wenige Tage später erfolgte seine Wahl in den Kleinen Rat und innerhalb des Kleinen Rats in den Staatsrat:

Bürgermeister und Ochsens alter Intimfeind Andreas Merian als dessen Stellvertreter gewählt wurde, wählte das obere Baselbiet Peter Ochs in Abwesenheit — er war in Strassburg bei seiner Schwester geblieben — in den Grossen Rat. Wenige Tage später erfolgte seine Wahl in den Kleinen Rat und innerhalb des Kleinen Rats in den Staatsrat:

lm Staatsrat werden die Aussenpolitik (auch gegenüber der Schweiz oder den andern Kantonen) und alle andern besonders wichtigen Probleme zur Entscheidung im Gesamtgremium vorbereitet. Peter Ochs ist als Staatsrat somit wieder in der engeren Regierung. Daneben ist er auch wieder Deputat und Mitglied des Kollegiums, welches das Kirchen‑, Schul- und Armenwesen verwaltet; er präsidiert das Sanitätskollegium und das Ehegericht, ist ausserdem noch Vizepräsident des Justiz- und Polizeikollegiums. (…)

Dank seiner Regierungserfahrung, seinem umfassenden Wissen, seinem Überblick, seiner Sachkompetenz, seiner schnellen Auffassungsgabe, seinem Verhandlungsgeschick, seinen gewinnenden Umgangsformen und nicht zuletzt seinem ungeheuren Fleiss, wird Ochs bald unentbehrlich. Unermüdlich und flexibel versucht er, möglichst viel vom aufklärerischen Gedankengut in die verbreitete Wiederherstellungswut hineinzuschmuggeln. (Kopp, Peter Ochs)

Das war beileibe nicht einfach. Die beiden Bürgermeister Sarasin und Merian sabotierten und verschleppten seine Erneuerungsvorschläge, wo sie nur konnten, — sei es bei der Ehegerichtsordnung, bei der Reform der Universität oder bei der Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzbuches. Ein Beispiel:

Nach mehr als vierjähriger Arbeit legte er im Februar 1812 einen Entwurf vor, der auch eine Ehegerichtsordnung enthielt. Die Einleitung und zahlreiche Kommentare erörterten rechtsphilosophische und staatsrechtliche Fragen, die im engeren Sinne nicht in einen Gesetzestext gehörten, aber sich an Richter, meist Laien, und interessierten Bürger wandten. Sie dokumentierten Och’s erzieherisch-aufklärerischen Impetus. … Ochs’ neues Strafgesetzbuch wurde vom Justizkollegium einstimmig angenommen und an den Kleinen Rat weitergeleitet, wo Bürgermeister Sarasin dafür sorgte, dass es in einer Archivschublade des Stadtarchivs verschwand. (Menschenrechte und Revolution)

Peter Ochs hatte sich in Paris während der Verhandlungen zwar klar gegen das Zensuswahlrecht gewandt, wollte aber seinerseits in typisch aufklärerischer Manier das Wahlrecht Analphabeten nicht zugestehen. Er war der Meinung, das Bildungssystem auf dem Land müsse ebenfalls grundlegend reformiert und erneuert werden. Da kam ihm seine Bekanntschaft mit Heinrich Pestalozzi und dessen neuer Pädagogik sehr zugute.

Bevor wir aber einen Blick auf seine schulischen Reformbemühungen werfen, müssen wir uns einem weiteren Drama in seinem Leben zuwenden, — und dies wie immer

am kommenden Donnerstag, den 5. Mai

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbachers