Die Frage, ob eines Tages eine “Weltföderation” möglich werden könnte, — und ob sie überhaupt sinnvoll ist, wird uns noch beschäftigen müssen. Dass der Föderationsgedanke im kleineren Rahmen sehr wohl funktioniert, dafür steht der 1848 aus der Taufe gehobene schweizerische Bundesstaat. Ihm zur Pate stand das von Ignaz Troxler propagierte Vorbild der amerikanischen Bundesverfassung.

Maja Brauer schreibt dazu in ihrer Dissertation “Weltföderation. Modell globaler Gesellschaftsordnung”:

Maja Brauer schreibt dazu in ihrer Dissertation “Weltföderation. Modell globaler Gesellschaftsordnung”:

Im Jahre 1787 vollzog sich außerhalb Europas ein politisches Ereignis, das ein gänzlich neues Licht auf das alte Ziel der Völkervereinigung warf — die Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika aus den dreizehn nach dem Unabhängigkeitskrieg hervorgetretenen souveränen Staaten. In leuchtender Klarheit wurde das epochale Beispiel eines Gesellschaftsvertrags gegeben (…) , eines Gesellschaftsvertrags frei entscheidender Bürger, die nach öffentlicher Diskussion und Abstimmung ein System souveräner Staaten zu einer gemeinsamen Gesellschaftsordnung reformierten. (…) Und mit der friedlichen Entstehung dieses neuartigen Regierungssystems trat auch bereits die Vision hervor, daß es eines Tages möglich werden könnte, über einen schließlich globalen Gesellschaftsvertrag die Staatenwelt zugunsten einer dauerhaften, föderativen Weltfriedensordnung zu überwinden.

Es lohnt sich, einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte dieser föderativen Verfassung zu werfen. Denn da wird deutlich, dass die Frage, ob eine Föderation (Bundesstaat) einer Konföderation (Staatenbund) vorzuziehen sei, lange heiss umstritten war.

1777 war es nach dem Sieg über England zu einer Konföderation der 13 Staaten gekommen. Zwar sollten dem übergeordneten Bund einige Rechte — z.B. der Entscheid über Krieg und Frieden — abgetreten werden, aber der Kongress, die amerikanische Variante unserer Tagsatzung, hatte keinerlei Machtbefugnisse, um die Einhaltung von gefassten Beschlüssen zu erzwingen. So blieben beschlossene Zahlungen an den Bund oft einfach aus, und manchmal war der Kongress schlicht beschlussunfähig, weil zu wenig Delegationen erschienen.

1777 war es nach dem Sieg über England zu einer Konföderation der 13 Staaten gekommen. Zwar sollten dem übergeordneten Bund einige Rechte — z.B. der Entscheid über Krieg und Frieden — abgetreten werden, aber der Kongress, die amerikanische Variante unserer Tagsatzung, hatte keinerlei Machtbefugnisse, um die Einhaltung von gefassten Beschlüssen zu erzwingen. So blieben beschlossene Zahlungen an den Bund oft einfach aus, und manchmal war der Kongress schlicht beschlussunfähig, weil zu wenig Delegationen erschienen.

Ein noch gewichtigeres Problem war allerdings, dass die Wirtschaftsinteressen der einzelnen Staaten zum Teil diametral auseinandergingen. Jeder Staat kochte sein eigenes “wirtschaftliches Süppchen”:

Eine Vielzahl zwischenstaatlicher Konfliktmuster entstand, teilweise überlagert von partieller Kooperation, um regionale Interessen durchzusetzen. Deutlich grenzten sich der Süden, die Mitte und der Norden voneinander ab, und es entstanden bald Pläne für mehrere Staatenbünde auf dem Kontinent. Eine Reihe ernsthafter Schwierigkeiten ergab sich dadurch, daß es aufgrund der unterschiedlichen Interessensdefinitionen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht gelang, eine gemeinsame Zollpolitik gegenüber dem Ausland zu betreiben und einen amerikanischen Binnenmarkt zu schaffen. (…) Einige Staaten setzten zudem Zolltarife in Kraft, durch die die eigene Industrie gefördert und eine Aufbesserung des Staatshaushaltes erreicht werden sollte, die aber Nachteile für andere Staaten mit sich brachten, so daß mehr und mehr politische Spannungen auf dem Kontinent auftraten. (Brauer)

Versuche, die Konföderation zu reformieren, waren allein schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil dafür Einstimmigkeit notwendig war. Gleichzeitig leuchtete immer mehr ein, dass sich aus wirtschaftlichen Gründen eine stärkere Zentralgewalt aufdrängte.

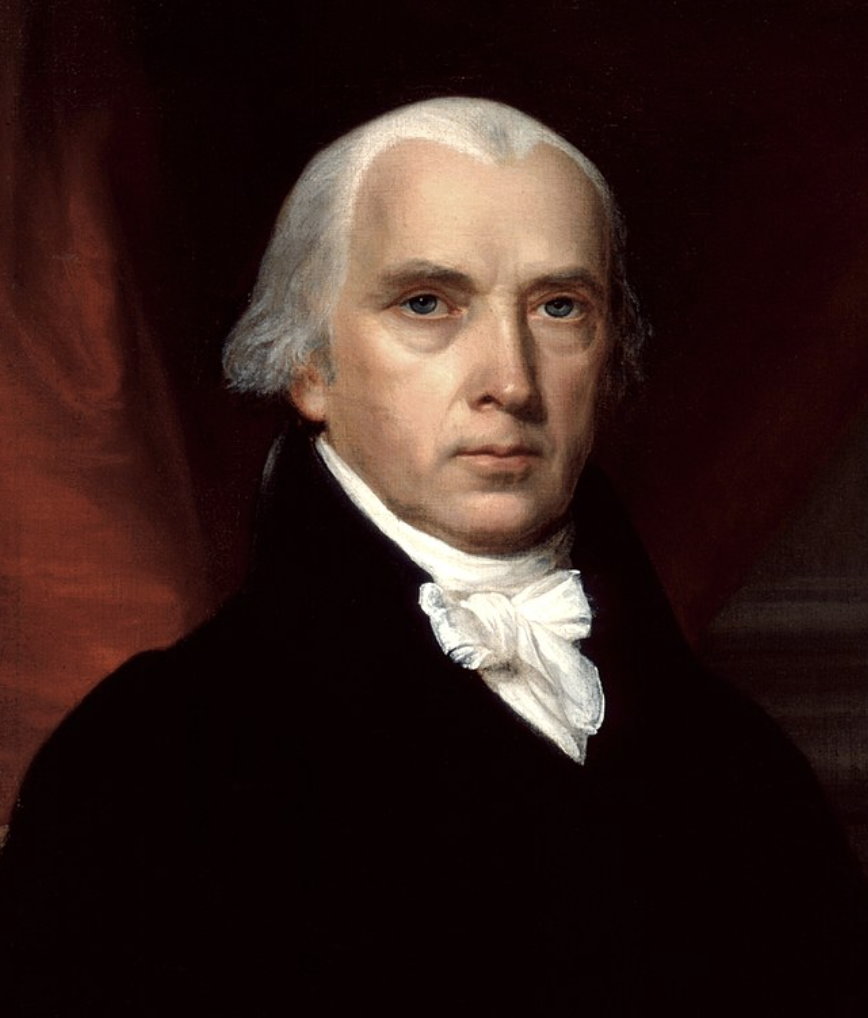

Was tun? — Die Lösung bestand darin, sich für einen grundlegenden Wechsel von der Konföderation zur Föderation über die Staatsführungen  hinweg direkt an die Bevölkerung zu wenden. Einer der Architekten der neuen Verfassung, James Madison, schrieb

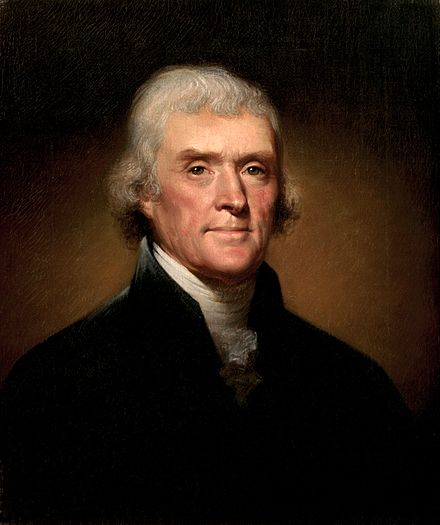

hinweg direkt an die Bevölkerung zu wenden. Einer der Architekten der neuen Verfassung, James Madison, schrieb  in einem Brief an Thomas Jefferson:

in einem Brief an Thomas Jefferson:

Es herrschte generelles Einvernehmen darüber, daß die Ziele der Union durch ein System, das auf dem Prinzip der Konföderation souveräner Staaten basierte, nicht erreicht werden könnten. Auf eine freiwillige Einhaltung des Bundesrechts durch alle Staaten konnte man unter keinen Umständen hoffen. Eine zwangsweise Einhaltung aber konnte man offensichtlich nie in die Praxis umsetzen, oder es hätte bedeutet, Unschuldige und Schuldige in gleicher Weise zu Opfern zu machen, gefährliche Militärmacht einzusetzen und ganz allgemein eine Situation zu schaffen, die einem Bürgerkrieg ähnlicher wäre als der Durchführung regulärer Regierungsaufgaben. Aus diesem Grund griff man nach der Alternative eines Regierungssystems, das nicht auf der Ebene der Einzelstaaten operiert, sondern ohne deren Zwischenschaltung auf der Ebene der Individuen, aus denen diese sich zusammensetzen.

Konkret bedeutete dies, dass eine 1787 von George Washington einberufene Versammlung von Vertretern der amerikanischen Staaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit die bis heute gültige Verfassung ausarbeitete, um sie dann unter Umgehung des Konföderationskongresses direkt dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten:

Gemäß dem weithin akzeptierten Gedanken der Volkssouveränität sollte die Bevölkerung selbst entscheiden, ob sie die bisherige Organisationsform in dreizehn souveränen Staaten noch als ihren Interessen dienlich erachtete oder ob sie Machtbefugnisse von den bisherigen Regierungen auf eine übergeordnete Autorität übertragen wollte. Damit wurde das Postulat der Priorität der ursprünglichen Volksouveränität vor der abgeleiteten Staatensouveränität zum Ausdruck gebracht. (Brauer). Wichtig war, dass kein Staat zu einem Beitritt gezwungen würde, und dass die Verfassung in Kraft träte, sobald ihr mindestens neun Staaten die Zustimmung gäben.

Die Abstimmung verlief über vom Volk gewählte Ratifizierungskonvente. Dort wurde nun heftig zwischen den etwa gleichstarken “Federalists” (Befürworter der neuen Bundesverfassung) und den “Antifederalists” (Befürwortern des bestehenden Staatenbundes) debattiert, und der  Ausgang war lange Zeit unsicher. Schliesslich nahm New Hampshire als neunter Staat die Verfassung an, und am 30. April 1789, fünf Tage vor Eröffnung der französischen Nationalversammlung, leistete George Washington, der zum ersten Präsidenten gewählt worden war, seinen Treueeid auf die Verfassung. (…) Das bahnbrechende Experiment eines die Staatensouveränität überwindenden, einigenden Gesellschaftsvertrags zur Verwirklichung einer freiheitlichen Ordnung, die politische Einheit mit lokaler Autonomie verbinden konnte, war damit zu einem erfolgreichen Abschluß gekommen.

Ausgang war lange Zeit unsicher. Schliesslich nahm New Hampshire als neunter Staat die Verfassung an, und am 30. April 1789, fünf Tage vor Eröffnung der französischen Nationalversammlung, leistete George Washington, der zum ersten Präsidenten gewählt worden war, seinen Treueeid auf die Verfassung. (…) Das bahnbrechende Experiment eines die Staatensouveränität überwindenden, einigenden Gesellschaftsvertrags zur Verwirklichung einer freiheitlichen Ordnung, die politische Einheit mit lokaler Autonomie verbinden konnte, war damit zu einem erfolgreichen Abschluß gekommen.

Wir bleiben auch in der nächsten Folge bei diesem entscheidend wichtigen politischen Durchbruch, und dies wie immer

am kommenden Freitag, den 7. Januar.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson