Wir haben gesehen, dass Grünenberg das Verschwinden des Individuums aus dem politischen Diskurs beklagt. Er hält fest, es gebe hierzulande eine völlig ungebrochene Tradition, das Politische vom Staat her zu denken, niemals ausgehend vom Individuum als politischem Subjekt. In gut aristotelischer Manier wird der Mensch als staatsbezogenes Tier (Zoon politicon) gesehen. So wird von der jeweils zu vertretenden Staatsordnung auf das Wesen zurückgeschlossen, dass diese zu tragen und zu ertragen hat. Die innere Komplexität dieses Wesens wird dabei vollständig ausgeblendet. … wir wissen weder, was ein Individuum ist, noch was ein politisches Subjekt ausmacht. Letzteres ist natürlich ein besonderes Armutszeugnis für die Politikwissenschaft .…

Das führt ihn zum harschen Urteil: Denn sie wissen weder, was sie tun, noch wovon sie reden. So wagt er sich an eine eigene  Definition: Politische Subjektivität ist die Fähigkeit zur Reflexion über öffentliche Ordnung. (Hervorhebungen des Autors)

Definition: Politische Subjektivität ist die Fähigkeit zur Reflexion über öffentliche Ordnung. (Hervorhebungen des Autors)

Das tönt auf den ersten Anhieb ziemlich banal. Aber das ändert gleich, wenn man von seiner Definition der Begriffe ausgeht:

Dabei bin ich nicht von existierenden politischen Ordnungen ausgegangen, sondern habe das Denkvermögen untersucht, das es Menschen ermöglicht, diese Ordnungen überhaupt erst hervorzubringen, um an ihnen dann als Individuen, politische Subjekte und schließlich „Bürger“ (im Gegensatz zu Untertanen) teilzunehmen. Deshalb geht es bei den Begriffen „Öffentlichkeit“ und „Ordnung“ nicht nur darum, was jeder von uns in der Welt schon vorfindet, sondern wie wir diese Konzepte in uns, denkend und urteilend entstehen lassen, damit wir über sie reflektieren können. Mit „Öffentlichkeit“ ist in der oben genannten Formel daher nicht nur die empirische, bürgerliche Öffentlichkeit gemeint, … sondern ein Strukturprinzip unseres Denkens, nämlich wenn wir unsere Interessen, Wünsche und Ideale in einer gedachten Öffentlichkeit diskutieren, in der wir uns auch mit vorgestellten entgegengesetzten Meinungen konfrontieren können.

Dementsprechend ist auch die „Ordnung“, um die es in der Formel geht, nicht nur die als existierend vorgegebene, sondern unsere eigene, gedachte und vor allem gewünschte Ordnung (der Wirtschaft, politischen Herrschaft, Sitten, Religion etc.). Denn nur wenn wir die Fähigkeit haben, uns diese Art subjektiver Öffentlichkeit und Ordnung vorzustellen, können wir sie mit der realen, außerhalb von uns existierenden Ordnung vergleichen und unsere Zustimmung oder Ablehnung in eine reale, empirische Öffentlichkeit einbringen, etwas in Form von Gesprächen, politischen Aktionen, Veröffentlichungen von Büchern und Zeitungen, Fernsehauftritten und — in Demokratien — durch die Teilnahme an Wahlen. Ein politisches Subjekt zeichnet sich also durch die Fähigkeit aus, sich vorzustellen zu können, dass etwas anders sein könnte, als es aktuell ist. Mit anderen Worten, ein politisches Subjekt hat einen kognitiven Zugang zum Konzept der Option. Wo das nicht gegeben ist, da wird nie ein politischer Gedanke in einem Menschen entstehen können! (Hervorhebungen von mir)

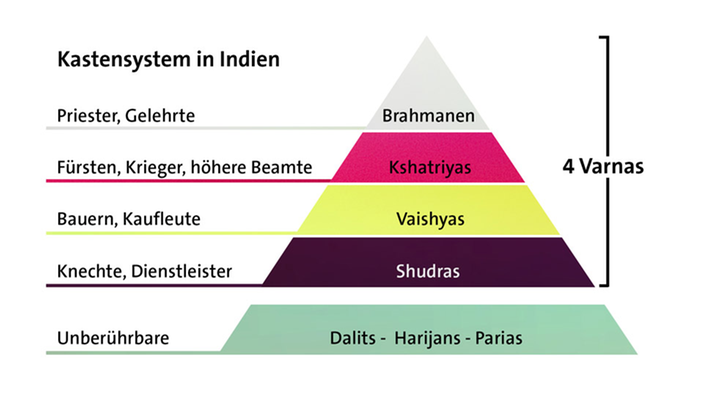

Diese Fähigkeit ist geschichtlich gesehen eine relativ junge Errungenschaft. Über Jahrtausende wurden gesellschaftliche Strukturen als  gottgegeben und als nicht veränderbar betrachtet. Grünenberg nennt als Beispiel das indische Kastensystem oder archaische Stammesgesellschaften, in denen alles

gottgegeben und als nicht veränderbar betrachtet. Grünenberg nennt als Beispiel das indische Kastensystem oder archaische Stammesgesellschaften, in denen alles  Ritus, Magie und zeitlose Ordnung ist. Selbstverständlich könnte man auch die mittelalterliche Ständeordnung oder den konservativen Islam anführen.

Ritus, Magie und zeitlose Ordnung ist. Selbstverständlich könnte man auch die mittelalterliche Ständeordnung oder den konservativen Islam anführen.

Im Gegensatz dazu zeigte sich in Europa das kognitive Konzept der Option — das “Können”-Bewusstsein — zum ersten Mal bei den alten Griechen nach dem Sieg über die Perser.

Ein politisches Subjekt ist also ein Individuum. das die Fähigkeit zur Reflexion über öffentliche Ordnungen hat. Erinnern wir uns: “Individuum” und “politisches Subjekt” sind die Oberbegriffe von “Demokrat”. So fragt Grünenberg weiter:

Welcher Spezialfall des politischen Subjekts passt auf den Demokraten und welches sind die Eigenschaften, die ihn vom Nicht-Demokraten unterscheiden?

Oder etwas konkreter: Wo verläuft die Scheidewand zwischen einem Demokraten, einem Populisten oder einem Anhänger eines totalitären Regimes, z.B. einem einem Nationalsozialisten und Bolschewisten? Oder sind Populisten einfache eine etwas spezielle Sorte von Demokraten?

Welche birsfaelder.li-Leserin resp. welcher Leser wagt einen Vorschlag zu unterbreiten? Das Geheimnis von Reginald Grünenbergs Antwort wird in der nächsten Folge am kommenden Freitag, den 25. Februar gelüftet.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher

Franz Büchler

Feb. 20, 2022

Zur Frage an die Leserinnen und Leser kam mir spontan Mani Matter in den Sinn:

.

Was unterscheidet d’mönsche vom schimpans

S’isch nid die glatti hut, dr fählend schwanz

Nid dass mir schlächter d’böim ufchöme, nei

Dass mir hemmige hei

.

Den ganzen Liedtext gibt es hier:

https://www.google.com/search?client=firefox-b‑d&q=mani+matter+hemmige

und gesungen hier:

https://www.youtube.com/watch?v=L0OydDmfwAo