Wer der Meinung sein sollte, dass sich die Auseinandersetzung mit dem “Mythos Tell” in der Schweiz des 20. Jhdts. auf die Reaktivierung während der Bedrohung im 2. WK (Tell 2) und die anschliessende Entmythologisierung beschränkt, liegt falsch.

Leonhard Ragaz

Alfred Berchtold, der grosse Brückenbauer zwischen der Romandie und der Deutsch-schweiz, widmet im leider vergriffenen Tell-Buch von Lilly Stunzy der Diskussion um den Mythos nach 1900 immerhin ganze 42 Seiten! Illustre und weniger bekannte Namen tauchen auf. Hier eine kleine Auswahl:

- Der grosse Theologe Leonhard Ragaz: “Wir singen und sagen von Tell und Stauffacher und haben den Gesslerhut mächtig und hochgeehrt überall unter uns. … Machet das Sinnbild des Tell aus einem Hohn wieder zu

einer Wahrheit!”

— Die KPS liess 1922 Tell verkünden: “Ich mache meinen hochwohllöblichen Eidgenossen bekannt, dass ich ab 1. August Bolschewik geworden bin!”

— Dagegen hielt 1927 der Schriftsteller Jakob Bührer: “Nicht noch mit Hass gehässig trennen, was ohne eigenen Willen einander fremd in fremden Klassen wuchs!”

— In der Auseinandersetzung der 30er-Jahre zwischen dem Historiker Karl Meyer, der an der geschichtlichen Existenz Tells festhielt, und Hans Nabholz, welcher der kritischen Schule angehörte, meinte dieser: “Die seelische Grundstimmung, aus der heraus die Eidgenossenschaft geschaffen wurde, jener unbeugsame Wille zur Selbstregulierung, … jene brennende Liebe zur Unabhängigkeit”, sind verkörpert in der Überlieferung. Sie bewahrt indessen ihre symbolische Bedeutung nur dann, wenn wir nicht den Versuch machen, “sie durch gewaltsame Retouchen und willkürliche Auslegung in den historischen Rahmen hineinzupressen”

Meinrad Inglin

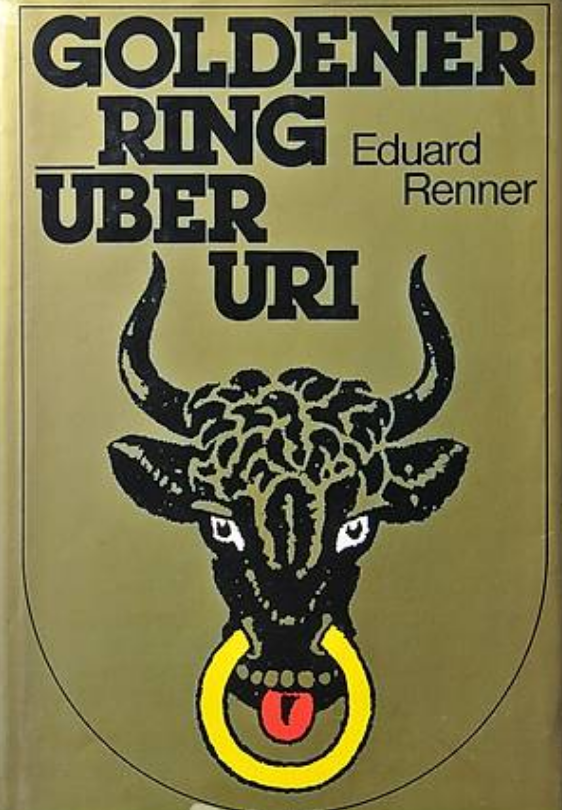

- Meinrad Inglin, Max Eduard Liehburg, Fritz Ernst (“Wilhelm Tell als Freiheitssymbol Europas”), Georg Thürer, Eduard Renner (“Goldener Ring über Uri”) sind weitere Persönlichkeiten, die vor dem zweiten WK die Diskussion um Tell belebten.

- Meinrad Inglin, Max Eduard Liehburg, Fritz Ernst (“Wilhelm Tell als Freiheitssymbol Europas”), Georg Thürer, Eduard Renner (“Goldener Ring über Uri”) sind weitere Persönlichkeiten, die vor dem zweiten WK die Diskussion um Tell belebten.

Geben wir das Schlusswort in diesem Reigen dem Anthroposophen Curt Englert-Faye,

für den Tell “kein beauftragter Repräsentant des “Volkes” ist, sondern eine auf sich selbst gestellte Individualität, aus eigener Kraft als Eigenwesen in der Welt stehend. Gerade weil er eine Geistesgestalt, keine historische Figur üblicher Artung ist, hat er so stark gewirkt und Geschichte gemacht.

“Wenn der einzelne Schweizer, zum “Tellen” werdend, durch die stille und offene Tat wahr macht das Wort:

“Wenn der einzelne Schweizer, zum “Tellen” werdend, durch die stille und offene Tat wahr macht das Wort:

Würde der Bund auch tausendmal im Schweizerland geboren,

Und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren,

dann wird die Eidgenossenschaft leben als ein ewig Fortwirkendes in der Welt, selbst wenn die Schweiz auf dem Kartenbild Europas ausgelöscht werden sollte.”

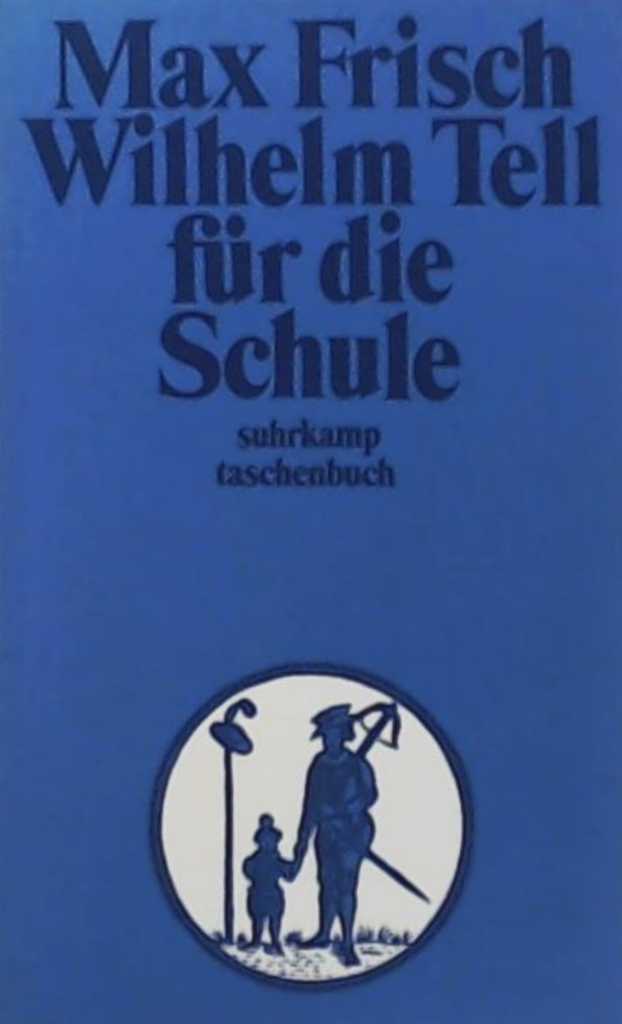

Nach dem zweiten Weltkrieg kam unser Tell dann allerdings ziemlich unter die  Räder: Max Frisch zeichnete in “Wilhelm Tell für die Schule” das Bild eines begriffsstutzigen Berglers, der nur durch seine eigene Dummheit in die Apfelschussgeschichte hineinrutschte.

Räder: Max Frisch zeichnete in “Wilhelm Tell für die Schule” das Bild eines begriffsstutzigen Berglers, der nur durch seine eigene Dummheit in die Apfelschussgeschichte hineinrutschte.

Der Historiker Marcel Beck meinte: “Die Überwindung Tells (scheint) geradezu eine Notwendigkeit zu sein, geht es doch dabei auch um den Tell in uns, dessen Machtdrang manche Dinge entschlüpfen, die eher zu einem Staate des Faustrechts, nicht aber zum Rechtstaate passen”.

Und sein Schüler Otto Marchi  doppelte in “Schweizer Geschichte für Ketzer” gleich nach: “Die Hauptaufgabe dieses Buches besteht … darin, zu zeigen, dass Tell heute weder möglich noch notwendig ist … und dass unser nationales Selbstbewusstsein nicht auf Legenden beruhen darf.”

doppelte in “Schweizer Geschichte für Ketzer” gleich nach: “Die Hauptaufgabe dieses Buches besteht … darin, zu zeigen, dass Tell heute weder möglich noch notwendig ist … und dass unser nationales Selbstbewusstsein nicht auf Legenden beruhen darf.”

Ins gleiche Horn stiess der Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti, wenn er meinte: “Der Verlust des Tell-Mythos ändert unser heutiges Denken und Verhalten ebensowenig wie seine Beibehaltung. … Er hat seine historische Funktion … erfüllt. Gelassen können wir ihn jetzt ins Museum stellen.”

Einspruch vom Basler Literaturhistoriker Walter Muschg : Wir hätten “schon deshalb Ursache (Schillers Tell) hochzuhalten, weil er noch immer zuerst verboten wird, wenn irgendwo die Freiheit eines Volkes unterdrückt werden soll, und man zuerst ihn wieder spielt, wenn die Befreiung gelungen ist.”

Peter Bichsel seufzt etwas resigniert: “Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit Tell zu leben; ich betrachte ihn als Ballast, aber selbst ich persönlich kann ihn nicht ganz abwerfen. … Und ich gestehe auch, dass ich kürzlich — wie ich zufällig vorbeikam — die Hohle Gasse ohne zynisches Lächeln besichtigt habe.”

Peter Bichsel seufzt etwas resigniert: “Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit Tell zu leben; ich betrachte ihn als Ballast, aber selbst ich persönlich kann ihn nicht ganz abwerfen. … Und ich gestehe auch, dass ich kürzlich — wie ich zufällig vorbeikam — die Hohle Gasse ohne zynisches Lächeln besichtigt habe.”

Fazit: Wilhelm Tell ist offensichtlich einfach nicht totzukriegen!

Alfred Berchtold dürfte recht haben, wenn er festhält:

“Ein Mythos ist polyvalent, unberechenbar und unverfügbar. Keine Festtagsphraseologie macht ihn lebendig, wenn es nicht an der Zeit ist. Plötzlich erscheint er, wo man ihn nicht vermutete …”

Aktuell erscheint er in der Schweiz gerade im SVP-Dunstkreis. Es lohnt sich, die SVP-Granden beim inbrünstigen Mitsingen von “Wo e Willy isch, isch au e Weg” zu bewundern ;-). Wilhelm Tell als Vorläufer der SVP-Geisteshaltung …

Aktuell erscheint er in der Schweiz gerade im SVP-Dunstkreis. Es lohnt sich, die SVP-Granden beim inbrünstigen Mitsingen von “Wo e Willy isch, isch au e Weg” zu bewundern ;-). Wilhelm Tell als Vorläufer der SVP-Geisteshaltung …

Zwar versuchte kürzlich die Economiesuisse Tell mittels eines Computerspiels mit  dem “Super-Willi” gegen die Masseneinwanderungsinitiative zu mobilisieren, aber die Deutungshoheit der SVP bleibt zurzeit noch unangetastet.

dem “Super-Willi” gegen die Masseneinwanderungsinitiative zu mobilisieren, aber die Deutungshoheit der SVP bleibt zurzeit noch unangetastet.

2015 kreuzten Christoph Blocher und der Historiker Thomas Maissen (“Schweizer Heldengeschichten — und was dahinter steckt”) in einem Podiumsgespräch die Klingen, u.a. zum Tell-Mythos. Es lohnt sich, den entsprechenden Videoausschnitt (ca. 13 Minuten) anzuschauen, weil darin entscheidend wichtige Fragen zur Rolle des Mythos in der Geschichte aufgerollt werden.

2015 kreuzten Christoph Blocher und der Historiker Thomas Maissen (“Schweizer Heldengeschichten — und was dahinter steckt”) in einem Podiumsgespräch die Klingen, u.a. zum Tell-Mythos. Es lohnt sich, den entsprechenden Videoausschnitt (ca. 13 Minuten) anzuschauen, weil darin entscheidend wichtige Fragen zur Rolle des Mythos in der Geschichte aufgerollt werden.

Darauf gehe ich in meinem “Epilog zu Wilhelm Tell” abschliessend ein.

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson

Christoph Meury

Mai 23, 2020

«Unglücklich das Land, das Helden nötig hat», damit wischt uns Bert Brecht auch noch den letzten rettenden Strohhalm vom Tisch.

.

Oder ein kleiner Exkurs von Christine Richard zur aktuellen inflationären Heldenverehrung:

https://www.bazonline.ch/unser-thema-heute-helden-gedenktag-709620084491

Hans-jörg Beutter

Mai 23, 2020

»der not gehorchend, nicht dem eignen triebe«

hm: Hab garnicht gewusst, dass Christine Richard einen neuen Fan gefunden hat – aber jetzt weiss ich’s ja.

(zumal das Brechtzitat auch dem entsprechenden Beitrag entstammt)

Also grade mal EINE Coronazeit-Meinung zur korrekten Einordnung eines Archetypus –

Das nenn’ ich dann mal probeweise »Meinungseinfalt« angesichts der anspruchsvollen Deutungsvielfalt …

max feurer

Mai 23, 2020

Der Spruch von Brecht stammt aus seinem Stück: “Leben des Galilei”. Nach dessen Widerruf ruft einer seiner Schüler: “Unglücklich das Land, das keine Helden hat”, — worauf der dazugetretene Galilei kontert: “Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.”

Wer hat nun recht? Natürlich beide. Es ändert lediglich der Blickwinkel.

Christine Richard hat mir ihrer “Heldeninflation” schon einen Treffer gelandet. Es wird sich zeigen, wieviel Wert die Helden-Schlagworte waren, wenn es um die konkreten Lohnerhöhungen geht.

Das Thema “Held” wird hier bald weiterverfolgt. Ein guter Einstieg dazu ist das Buch von Dieter Thomä, Professor für Philosophie an der Uni St. Gallen: “Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemässen Heroismus”. Lesenswert!

Hans-Jörg Beutter

Mai 24, 2020

Danke für Ihre Richtigstellung – hätte mich schon sehr gewundert, wenn Brecht mal ausnahmsweise nicht dialektisch argumentiert hätte … hat er eben doch. Und um genau zu sein: der »Kulturheroe« Galileo G. legitimiert mit seiner Aussage indirekt seinen eigenen Widerruf (Selbst-Referenz). So ändert sich die Aussage mE gänzlich.

Apropos Inflation des Heldenbegriffs: völlig einverstanden: Es wird sich weisen, inwiefern dessen Verwendung aktuell rein substituierend eingesetzt wird – statt zb ganz profan den Lohn gegen oben anzupassen.

Christoph Meury

Mai 24, 2020

Jede Gesellschaft braucht eine grosse Erzählung, um ihre Sinnhaftigkeit zu untermalen/fokussieren. Ob ein über Jahre mehrfach zusammengeschusterter Held à la Wilhelm Tell dazu heute noch taugt, mag ich zu bezweifeln. Soviel zu meiner Gegenrede.

.

Dialektik im Sinn von Rede und Gegenrede, oder These und Antithese ist keine Frage der Rechthaberei. Dialektik ist ein klassisches Element der Rhetorik und dient der Erweiterung des Wissens und der Überprüfung dieses Wissens, also quasi einer möglichen, oder erhofften Wahrheitsfindung. Dialektik ist nicht l’art pour l’art um sich rhetorisch zu profilieren, sondern beinhaltet im Kern die Hoffnung durch einen konstruktiven Diskurs zu neuen Lösungen, oder zumindest ergänzenden Sichtweisen zu kommen.

.

Der Erfinder der Dialektik und damit der Rede & Gegenrede, oder These und Antithese, ist nicht unser Protagonist Bert Brecht, sondern (gemäss Wikipedia) Zenon von Elea (ein Vorsokratiker). Auch Platon und Aristoteles haben sich der Dialektik bedient und darüber philosophiert. Brecht hat die Form der Rede und Gegenrede in seinen Theaterstücken aber offensiv und theatralisch/dramaturgisch verwendet und die Dialektik damit ästhetisiert und zur Kunstform erhoben.

Hans-Jörg Beutter

Mai 24, 2020

Wie käme ich auf die Schnapsidee, Brecht die Erfindung der Dialektik zu unterstellen?

Wenn jemand sich weiterbilden mag, finde ich das prinzipiell begrüssenswert, aber man sollte dabei die Rede nicht an virtuelles, vermeintlich bildungsbedürftiges Gegenüber richten.

Ich hab die Wahrhaftigkeit des Brecht-Zitats in Frage gestellt, mehr nicht – aber auch nicht weniger.