Im November 1527 starb in Basel ein junger Flüchtling an der Pest, je nach Quelle 27 oder 32 Jahre alt. Er war seit Jahren im Deutschen Reich und in der Eidgenossenschaft unterwegs gewesen: Augsburg, Regensburg, Basel, Nürnberg, St. Gallen, Strassburg, Worms, Konstanz, Ulm, Zürich, Schaffhausen … Dieses stetige Umherziehen war allerdings nicht seinem Wandertrieb oder seiner Abenteuerlust geschuldet. Hans Denck gehörte zu einer Gruppe, deren Mitglieder damals überall verfolgt und oft getötet wurden, weil ihre Ansichten über das wahre Leben und Denken eines Christen diametral mit der herrschenden lutheranischen und zwinglianischen Orthodoxie zusammenstiessen: die Täufer. Diesen Namen erhielten sie wegen ihrer Lehre, dass der Entscheid, Jesu Christi nachzufolgen, nur von selbständig Denkenden, also Erwachsenen, getroffen werden könne und erst dann eine Taufe Sinn mache.

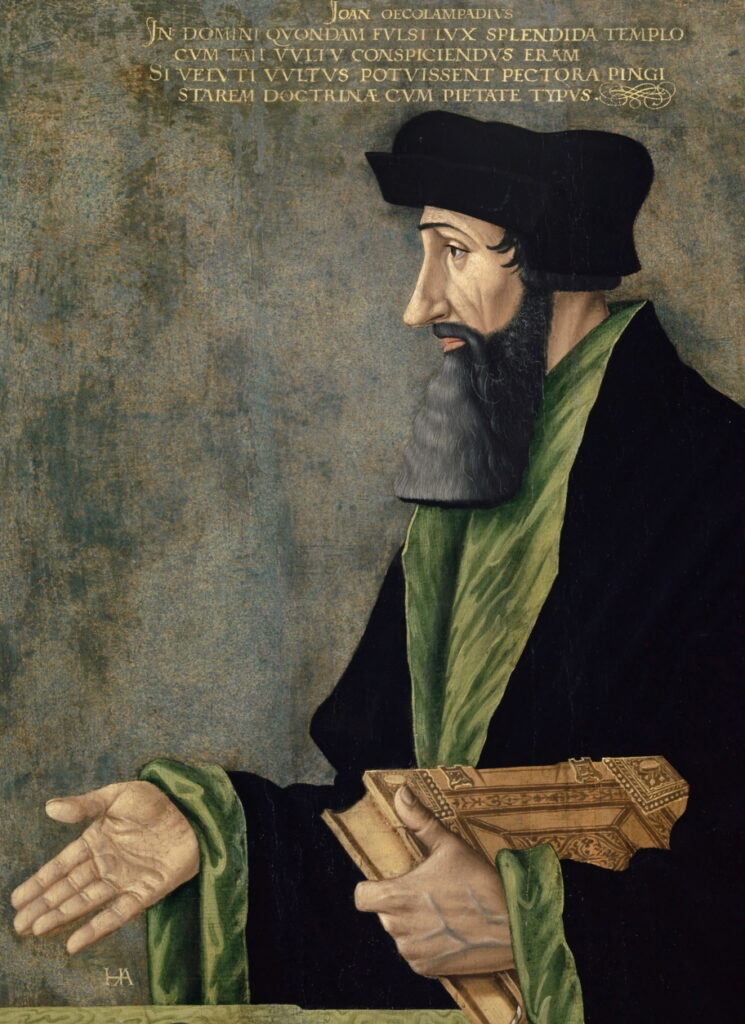

Hans Denck hatte sich wie viele andere schon bald nach seinem Studium (artes liberales mit Latein, Griechisch und Hebräisch) der Reformation Luthers angeschlossen. In Basel unterstützte er Oekolampad und arbeitete als Korrektor in einer Druckerei, wo er an der Herausgabe einer vierbändigen griechischen Grammatik beteiligt war. Das sah zunächst ganz nach einer Humanistenkarriere aus. Doch schon in Nürnberg, wo ihm die Stelle des Rektors der Lateinschule angeboten worden war, schloss er sich offensichtlich jenen reformatorischen Denkern an, die Luthers Zögern, auch eine Reform der politischen und sozialen Verhältnisse ins Auge zu fassen, verurteilten.

Hans Denck hatte sich wie viele andere schon bald nach seinem Studium (artes liberales mit Latein, Griechisch und Hebräisch) der Reformation Luthers angeschlossen. In Basel unterstützte er Oekolampad und arbeitete als Korrektor in einer Druckerei, wo er an der Herausgabe einer vierbändigen griechischen Grammatik beteiligt war. Das sah zunächst ganz nach einer Humanistenkarriere aus. Doch schon in Nürnberg, wo ihm die Stelle des Rektors der Lateinschule angeboten worden war, schloss er sich offensichtlich jenen reformatorischen Denkern an, die Luthers Zögern, auch eine Reform der politischen und sozialen Verhältnisse ins Auge zu fassen, verurteilten.

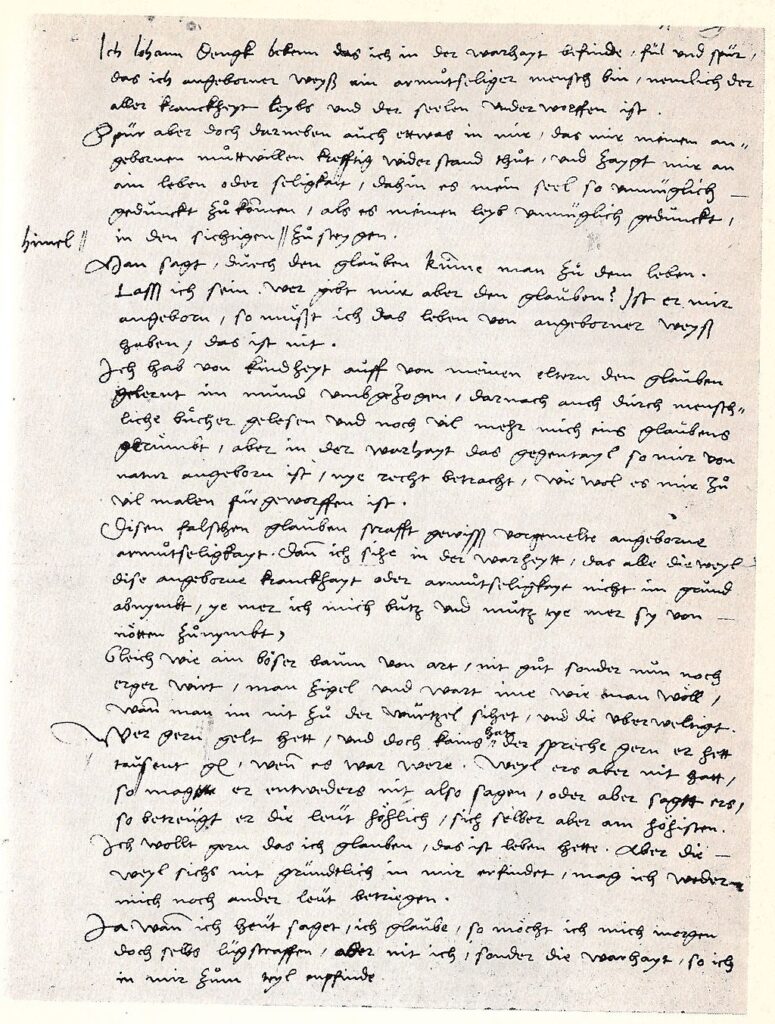

Ob er in Nürnberg Thomas Müntzer traf, den radikalen Gegner Luthers und späteren Anführer im Bauernkrieg, ist nicht nachgewiesen. Aber er war befreundet mit zwei Schülern Albrecht Dürers, die als “gottlose Maler” vor Gericht gezogen wurden. Das wurde Denck zum Verhängnis, weil ihn der Stadtrat ebenfalls zwecks Untersuchung seiner Rechtgläubigkeit vorlud und befragen liess. Seine Antworten sind im schriftlich niedergelegten “Bekenntnis” erhalten geblieben und erlauben uns die Einsicht in eine Auffassung des christlichen Glaubens, die auf uns heute höchst modern wirkt, und die er in einer ganzen Reihe nachfolgender Schriften bekräftigte und vertiefte. Er wurde im Januar 1525 deswegen ausgewiesen und liess in Nürnberg seine Frau zurück.

Ob er in Nürnberg Thomas Müntzer traf, den radikalen Gegner Luthers und späteren Anführer im Bauernkrieg, ist nicht nachgewiesen. Aber er war befreundet mit zwei Schülern Albrecht Dürers, die als “gottlose Maler” vor Gericht gezogen wurden. Das wurde Denck zum Verhängnis, weil ihn der Stadtrat ebenfalls zwecks Untersuchung seiner Rechtgläubigkeit vorlud und befragen liess. Seine Antworten sind im schriftlich niedergelegten “Bekenntnis” erhalten geblieben und erlauben uns die Einsicht in eine Auffassung des christlichen Glaubens, die auf uns heute höchst modern wirkt, und die er in einer ganzen Reihe nachfolgender Schriften bekräftigte und vertiefte. Er wurde im Januar 1525 deswegen ausgewiesen und liess in Nürnberg seine Frau zurück.

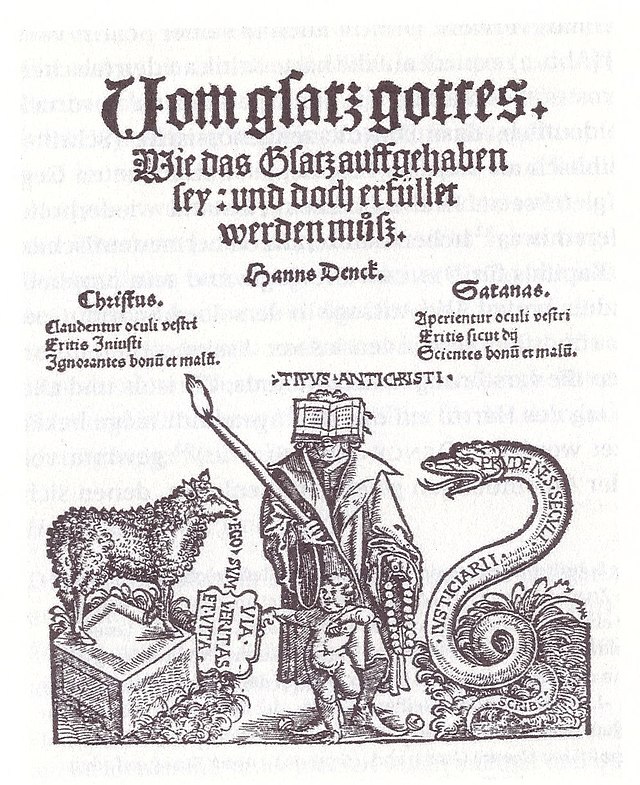

Erste Seite des Bekenntnisses

Schauen wir uns doch einmal ein paar Überzeugungen Dencks an, die damals (und auch heute oft noch) als ketzerisch galten und verfolgt wurden:

- Die Bibel darf nicht als alleiniges Fundament des christlichen Glaubens betrachtet werden. Sie ist voll von gegensätzlichen Aussagen, weshalb eine wörtliche Auslegung zu Irrtümern führen muss.

- Ein biblischer Text kann die reine göttliche Wahrheit nicht enthalten, sondern nur auf sie hinweisen und auf ihre Erkenntnis vorbereiten.

- Wahre Erkenntnis Gottes erfolgt durch eine direkte Offenbarung im eigenen Herzen. Sie wird möglich durch Selbsterkenntnis und das Ablegen von Vorurteilen und äusserer Gelehrsamkeit.

- Man kann deshalb auch ohne Bibel und Predigt selig werden.

- Riten wie das Abendmahl sind blosse Äusserlichkeiten und leisten keinen Beitrag zur Erlösung des Menschen.

- Es ist ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, Jesus habe durch sein Opfer die Christen gerettet und man nur an ihn glauben müsse, um selig zu werden. Die Trennung des Glaubens von sittlichen Forderungen ist unchristlich. (Damit stellte er sich gegen Luthers Lehre von der “Rechtfertigung” der Gläubigen durch die Gnade (sola gratia) und allein durch den Glauben (sola fide).

- Die Prädestinationslehre Luthers und Calvins — die Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen — ist ein Irrtum und nicht mit der bedingungslosen Liebe Gottes vereinbar.

- Es gibt keine ewigen Höllenstrafen. Die Erlösung (Apokatastasis) wird letztlich allen Menschen zuteil werden.

- Die religiöse Toleranz muss sich auch auf Juden, Muslime und “Heiden” erstrecken.

- Der Staat ist ein notwendiges Übel.

Mit diesen Ansichten verwirkte Denck das Recht, sich an einem Ort über längere Zeit niederlassen zu können. Sobald seine Anwesenheit bekannt wurde, sorgten die lutherischen

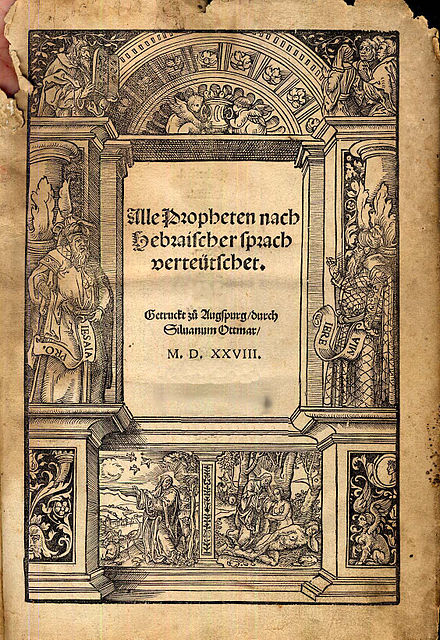

Geistlichen dafür, dass er wieder vertrieben wurde. Immerhin gelang es ihm in Worms, zusammen mit Ludwig Hätzer die erste gedruckte deutsche Übersetzung der Prophetenbücher des Alten Testaments nach dem hebräischen Originaltext herauszugeben: die sogenannten “Wormser Propheten”. “Die Motivation und Zielsetzung der Übersetzer war nicht nur theologisch, sondern auch herrschafts- und sozialkritisch: Vor dem Hintergrund der blutigen Niederwerfung der Bauernaufstände im Bauernkrieg und der einsetzenden Täuferhinrichtungen erhielt die Polemik der alttestamentlichen Propheten gegen Unrecht und Machtmissbrauch eine besondere Aktualität.” (Wikipedia)

Geistlichen dafür, dass er wieder vertrieben wurde. Immerhin gelang es ihm in Worms, zusammen mit Ludwig Hätzer die erste gedruckte deutsche Übersetzung der Prophetenbücher des Alten Testaments nach dem hebräischen Originaltext herauszugeben: die sogenannten “Wormser Propheten”. “Die Motivation und Zielsetzung der Übersetzer war nicht nur theologisch, sondern auch herrschafts- und sozialkritisch: Vor dem Hintergrund der blutigen Niederwerfung der Bauernaufstände im Bauernkrieg und der einsetzenden Täuferhinrichtungen erhielt die Polemik der alttestamentlichen Propheten gegen Unrecht und Machtmissbrauch eine besondere Aktualität.” (Wikipedia)

Die Übersetzung fand bald weite Verbreitung, bis Martin Luther, Huldreych Zwingli und weitere führende Reformatoren den Bannstrahl gegen das Werk schleuderten: Denck und Hetzer hatten die unfassbare Freveltat begangen, sich bei der Erarbeitung von jüdischen Gelehrten beraten zu lassen!! Heinrich Bullinger, der Mitarbeiter Zwinglis in Zürich, nannte die beiden hämisch “Rabbiner” der Täufer, was angesichts des damaligen antisemitischen Umfelds offensichtlich eine grobe Beleidigung war.

Als Hans Denck 1527 schliesslich in Basel seinen alten Freund Oekolampad aufsuchte, drängte ihn dieser, sich vom Täufertum zu distanzieren, denn der Stadtrat hatte allen Bürgern strikte untersagt, Täufer zu beherbergen. Das war durchaus ein weiser Rat, wenn man an das Schicksal denkt, das ein paar Jahre später den Täufer David Joris in Basel ereilte. Aber das ist eine andere Geschichte … Hans Denck kam dem Ansinnen Oekolampads nach, weil er inzwischen auch die Taufe als eine äussere, für Christen nicht notwendige Zeremonie betrachtete.

In der Koechlin-Folge 11 ging ich auf den Gedanken Berdjajews ein, die “Objektivierung” des Menschen komme einem Abfall von Gott gleich. Faszinierend zu sehen, wie Denck in einem posthum veröffentlichten Text schon damals einen ganz ähnlichen Gedankengang vertrat:

Der Buchstabengläubige als Anti-Christ

“In seinen “Hauptreden”, einer 1528 posthum veröffentlichten kurzen Abhandlung, setzt sich Denck mit dem Problem des Verhältnisses von Einheit und Vielheit auseinander. Er betont die Einheit Gottes. Alle Einigkeit habe ihren Ursprung in Gott, der als „das Eine“ aller Zweiheit und damit aller Zwietracht entgegenstehe. Alles Erschaffene müsse auf das Einige hin erschaffen sein, anderenfalls gäbe es keine Ordnung. Jedes Geschöpf sei ein „Gegenwurf“ des Einen und biete als solcher Gelegenheit, das Eine zu erkennen. In erster Linie gelte dies für den Menschen als vernunftbegabtes Wesen. Die Bestimmung des Menschen sei es, von allem „Gezweiten“ – der Entzweiung – in das Einige zurückzukehren. Dies könne nur dadurch geschehen, dass man all das, was „dem Einen zuwider ist“, aufgebe. Da alle Uneinigkeit auf Ungleichheit im Willen beruhe, komme es nur darauf an, Einheit zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen herzustellen. Darin bestehe die Gelassenheit. Diesen auf einem freien menschlichen Willensakt beruhenden Prozess fasst Denck als Vergottung des Menschen auf.” (Wikipedia)

Die Theologie, die Denck entwarf und vertrat, wird heute in der Forschung mit dem Begriff “Spiritualismus” oder “spiritualistisches Christentum” bezeichnet (nicht zu verwechseln mit “Spiritismus”), der vielleicht am besten mit dem Paulus-Wort “Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig” charakterisiert wird.

In der nächsten Folge wenden wir uns dem zweiten spiritualistischen Kämpfer zu, der sein Leben ebenfalls in Basel beendete: Sebastian Franck.