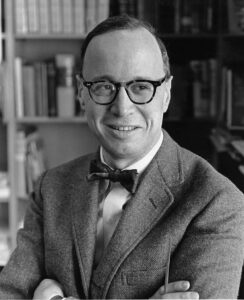

Der Historiker Arthur M. Schlesinger jr. war in den USA eine Berühmtheit: Sonderberater der beiden Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, zweifacher Pulitzer-Preisträger mit Büchern über Andrew Jackson und Kennedy. Seine Stimme hatte Gewicht.

Der Historiker Arthur M. Schlesinger jr. war in den USA eine Berühmtheit: Sonderberater der beiden Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, zweifacher Pulitzer-Preisträger mit Büchern über Andrew Jackson und Kennedy. Seine Stimme hatte Gewicht.

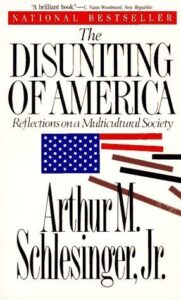

Schlesinger hatte in den frühen 80er-Jahren das Buch von Johansen “Forgotten Founders” gelesen und und es als “eine Tour-de-Force” genialer und eleganter Gelehrsamkeit gelobt, die den indianischen Beiträgen zur amerikanischen Verfassung endlich Gerechtigkeit widerfahren liess. Mit dieser positiven Haltung war mit dem Erscheinen von Schlesingers Buch “The Desuniting of America” 1991 definitiv Schluss. Was führte zu diesem radikalen Gesinnungswandel?

Schlesingers Buch “The Desuniting of America” 1991 definitiv Schluss. Was führte zu diesem radikalen Gesinnungswandel?

In den 90-er Jahren pochten ethnische Minderheiten in den USA vermehrt nach Anerkennung ihrer Identität nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Bildungswesen. Konkret: Ihr ureigener Beitrag in der Geschichte der USA solle ebenfalls Würdigung und Eingang in die Geschichts-Curricula der Schulen finden.

Der Literaturprofessor Bruce A. Goebel schrieb in einer Kritik zu Schlesingers Buch:

Der Literaturprofessor Bruce A. Goebel schrieb in einer Kritik zu Schlesingers Buch:

Schon 1916 hatte der amerikanischen Philosoph und Pädagoge John Dewey das Dilemma der öffentlichen Bildung in einer demokratischen Gesellschaft erkannt: Wie bringen wir das Bedürfnis unserer vielfältigen Gesellschaft nach nationaler Einheit mit den demokratischen Prinzipien des Individualismus, der Toleranz und der freien Wahl in Einklang?

In pädagogischer Hinsicht schlug er vor, dass wir Lehrpläne und Methoden entwickeln müssen, die der amerikanischen Jugend die Ideale der Demokratie vermitteln und gleichzeitig ihre vielen Unterschiede respektieren und nutzen. Er beharrte darauf: “Eine fortschrittliche Gesellschaft betrachtet individuelle Unterschiede als wertvoll, da sie in ihnen die Mittel für ihr eigenes Wachstum sieht. Daher muss eine demokratische Gesellschaft in Übereinstimmung mit ihrem Ideal intellektuelle Freiheit und das Spiel der verschiedenen Gaben und Interessen in ihren Bildungsmaßnahmen zulassen”.

Und er fuhr in seiner Kritik aus dem Jahr 1992 fort:

Fast achtzig Jahre später debattieren Lehrer und Wissenschaftler immer noch darüber, wie eine solche Aufgabe bewältigt werden kann. In dem Maße, wie ethnische Gruppen an Macht gewinnen, werden ihre Stimmen — künstlerisch, wissenschaftlich und politisch — zunehmend gehört. Infolgedessen wächst der Druck auf öffentliche Schulen, kulturelle Unterschiede ernsthaft zu respektieren. Viele Menschen begrüßen den belebenden Einfluss der Vielfalt. Andere sehen darin eine Bedrohung für die gemeinsamen Bande, die sich aus dem europäischen Erbe Amerikas ergeben.

Der Kontakt mit fremden Überzeugungen und Werten bringt zwangsläufig die Möglichkeit von Verlusten, aber auch von Gewinn mit sich. Aus diesem Grund kämpft Amerika um ein Gleichgewicht zwischen dem Wunsch nach Einheit, der ohne Widerstand zu einer totalitären Orthodoxie zu werden droht, und der Wertschätzung von Unterschieden, die ohne einen einheitsstiftenden Glauben in Anarchie ausarten kann. Die Zukunft ist nie sicher.

Schlesinger glaubte nun in dieser Entwicklung eine grundlegende Gefährdung dessen zu erkennen, was die USA ausmacht: das friedliche Zusammenleben ethnisch verschiedener Gruppen, die sich an allererster Stelle — vor allen ethnischen Unterschieden — als amerikanische Staatsbürger verstehen. Dies illustrierte er mit einer neuen Verwendung des “Rasse”-Begriffs:

Der Amerikaner ist ein neuer Mensch, der nach neuen Prinzipien handelt.… Hier werden Individuen aller Nationen zu einer neuen Rasse von Menschen verschmolzen. So bedeutete “Rasse” in Amerika eine gemeinsame Identität, die jedem offensteht, der bereit ist, sich zu assimilieren, und dies sollte auch so bleiben.

Aus Schlesingers Sicht wurde diese Vision in Frage gestellt durch Verfechter eines “Ethnizitätskults”, die eine Nation von Gruppen anstreben, welche sich in ihren Abstammungen unterscheiden und in ihren verschiedenen Identitäten unantastbar sind … Kurz gesagt, dieser Kult droht zu einer Gegenrevolution gegen die ursprüngliche gemeinsame Kultur, eine einzige Nation, zu werden. (…)

Besonders anstößig ist der kürzlich überarbeitete Geschichtslehrplan des Bundesstaates New York, in dem hervorgehoben wird, dass Afroamerikaner, asiatische Amerikaner, Puertoricaner/Latinos und amerikanische Ureinwohner alle Opfer einer intellektuellen und erzieherischen Unterdrückung waren, die die Kultur und die Institutionen der Vereinigten Staaten und der europäisch-amerikanischen Welt über Jahrhunderte hinweg geprägt hat.

Schlesingers Argumentation hatte insbesondere die Irokesen betreffend aber einen entscheidenden Schwachpunkt:

Bei seinen Bemühungen, die kulturelle Assimilierung mit der gewählten Einwanderung zu rechtfertigen, verkennt er, dass die amerikanischen Ureinwohner … nicht in die Vereinigten Staaten eingewandert sind. Sie wollten weder Anglo-Amerika noch wollten sie assimiliert werden. Vielmehr zogen die Vereinigten Staaten zu ihnen und verlangten Konformität.

Er behauptet, dass sich diese Gruppen ihres ethnischen Erbes nicht bewusst waren, weil es nur wenige literarische Aufzeichnungen gibt, die eine solche Verbindung dokumentieren. Eine große Anzahl von Volkserzählungen, Geschichten und Liedern zeugt vom Gegenteil. Seine offensichtliche Unkenntnis dieser mündlichen Tradition und seine Annahme, dass ein Volk, das keine schriftlichen Aufzeichnungen hat, auch keine wertvolle Kultur besitzt, zeugen von einem eklatanten Mangel an historischer Objektivität seinerseits.

Er könnte auch bedenken, dass es in einem Land, in dem nicht-weiße, nicht-männliche Stimmen traditionell zum Schweigen gebracht wurden, oft unter Androhung von Gewalt, nur wenige Möglichkeiten gab, ein solches ethnisches Bewusstsein auf nationaler Ebene zum Ausdruck zu bringen. Erst in den letzten Jahrzehnten haben ethnische Gruppen und Frauen genügend persönliche und institutionelle Macht erlangt, um eine breit angelegte Kampagne zur kulturellen Erkundung zu starten.

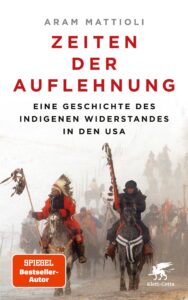

Kurzum: Schlesinger war — ohne es zu bemerken — Opfer einer Logik des weissen Mannes geworden, welche das Ideal einer amerikanischen Gesellschaft  beschwor, das es in Wirklichkeit nicht gab. Er erneuerte im Grunde — ebenfalls ohne es zu realisieren — die Forderung nach einer Terminationspolitik gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern. Diese war, wie das neue Buch von Aram Mattioli “Zeiten der Auflehnung ” eindrücklich aufzeigt, allerdings schon lange gescheitert.

beschwor, das es in Wirklichkeit nicht gab. Er erneuerte im Grunde — ebenfalls ohne es zu realisieren — die Forderung nach einer Terminationspolitik gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern. Diese war, wie das neue Buch von Aram Mattioli “Zeiten der Auflehnung ” eindrücklich aufzeigt, allerdings schon lange gescheitert.

Fortsetzung in der nächsten Folge am kommenden Donnerstag, den 6. April

An anderen Serien interessiert?

Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness / Leonhard Ragaz